石川啄木 生誕140年

石川啄木は1886年2月20日、岩手県に生まれました。2026年、生誕140年を迎えます。わずか26年という短い生涯でしたが、日本近代文学史において、これほどまでに「生活の実感」を赤裸々に詠んだ歌人は他に多くありません。啄木は盛岡中学を中退し、文学への志を抱いて上京しました。しかし理想とは裏腹に、東京での生活は困窮の連続でした。職を転々とし、新聞記者として働きながらも家計は逼迫し、借金に追われる日々を送ります。結核を患い、妻・節子や家族を抱えながら、精神的にも肉体的にも追い詰められていきました。その切迫した生活の中から生まれたのが、代表歌集「一握の砂」です。そこには理想化された自然ではなく、都市生活の苦悩がそのまま刻まれています。

はたらけど はたらけど猶わが生活楽にならざり

ぢっと手を見る

この短歌は、労働しても報われない自己の現実を、象徴的な動作「手を見る」によって描き出しています。誇張はなく、説明もありません。ただ、疲労と虚無が静かに漂います。ここには、近代化が進む社会において「個人」が抱える孤独が凝縮されています。

友がみな われよりえらく見ゆる日よ

花を買ひ来て 妻としたしむ

他者との比較による劣等感と、その感情を抱えたまま日常へ戻る姿が描かれています。啄木は自己の弱さを隠しませんでした。むしろ、その弱さこそが近代人の本質であると示したのです。

不来方のお城の草に寝ころびて

空に吸はれし 十五の心

故郷盛岡への郷愁を詠んだこの歌には、少年期の無垢な精神が回想されています。東京での苦悩とは対照的に、地方の空の広がりが印象的に描かれます。啄木の作品には、都市と故郷という二つの空間が常に交錯しています。晩年の歌集「悲しき玩具」では、より社会的意識が明確になります。啄木は社会主義思想に共鳴し、労働者や貧困層への共感を深めました。彼の日記には社会変革への思索が綴られており、短歌は単なる抒情表現を超え、時代の矛盾を映す鏡となっています。

啄木の文学的意義は、正岡子規以降の写実主義を継承しながら、それを「内面の写実」へと深化させた点にあります。自然や風景ではなく、自らの心の動き、生活の苦味を題材としました。その率直さは、後の自然主義文学や私小説的傾向にも通じます。彼は決して理想的な人物ではありませんでした。借金や虚栄心、気まぐれさも持ち合わせていました。しかし、その未熟さや矛盾を隠さず表現したことこそが、文学的革新でした。完成された人格ではなく、揺れ動く存在としての「近代的個人」を描いたのです。

生誕140年を迎える現代においても、啄木の短歌は色褪せません。経済的不安、将来への焦燥、他者との比較による自己評価の揺らぎは、21世紀を生きる若者にとっても身近な感情です。短い定型詩である五七五七七の中に、これほどまでに濃密な生活のリアリティを封じ込めた点に、啄木の革新性があります。啄木は、明治という激動の時代にあって、社会の変化に翻弄される個人の姿を歌い続けました。その作品は、単なる文学史上の資料ではありません。そこには、いまを生きる私たちの姿が映っているように感じます。

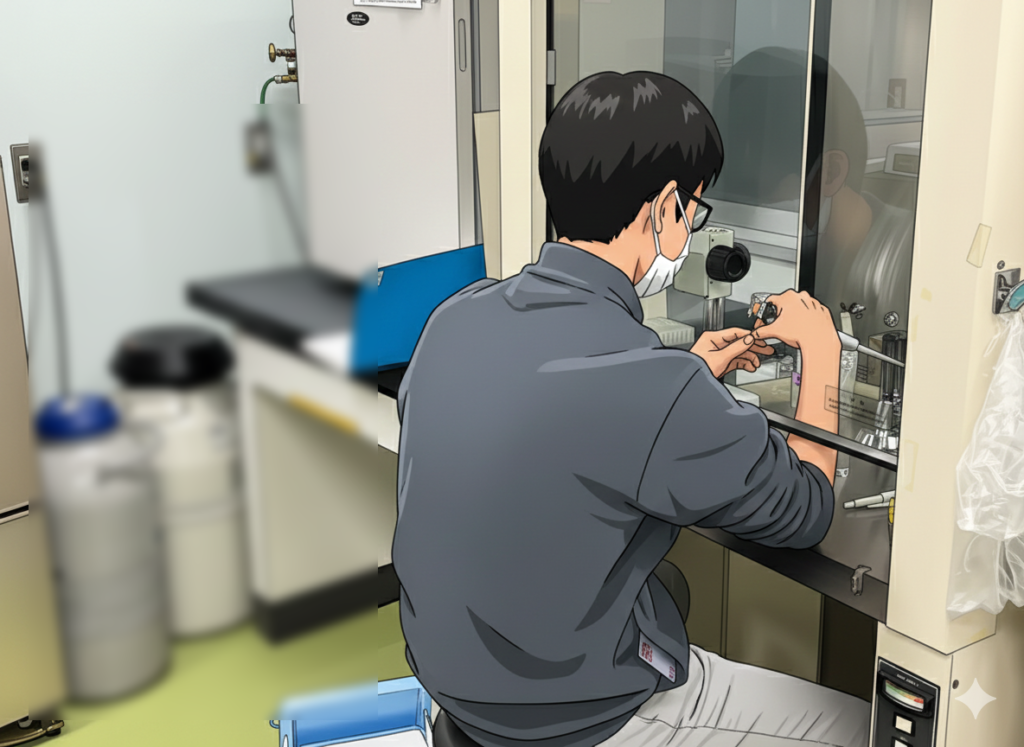

本日は、朝から学生と研究について議論し、その後標本を観察したり成績チェックや諸々の書類を片付けました。研究室内では、学生同士で実験を教えあい、定量化したデータについて議論する様子が見られました。M4の学生の方たちは、臨床実習で忙しいようです。解剖実習から2年半以上の月日が経過し、新しい階を登っていくその後姿に、確かな成長の証を見ることができます。遠ざかっていく姿に、やや寂しく感じることもありますが、その姿を見守ることが教員の役割と考え、自らの研鑽を忘れないようにしたいと思います。