テオドール・シュワン(Theodor Schwann, 1810年12月7日生)は、プロイセン王国ノイス(現ドイツ・ノイス)に生まれ、後に生命科学の基礎を形づくる「細胞説」の共同創始者として歴史に名を残しました。彼と、植物学者マティアス・ヤコブ・シュライデンとの関係は、細胞説誕生の核心に位置し、協働と対立の両面を含む独特の科学的パートナーシップでした。

1830年代、両者はベルリンでヨハネス・ミュラーの学派に属し、それぞれ動物組織と植物組織の顕微鏡研究を進めていました。1838年、植物学者シュライデンは植物が細胞から構成されることを強調する論文を発表します。同年、食事の席でシュライデンが植物細胞核について語った際、シュワンは自身が神経や軟骨で観察していた構造と一致することに気づきました。この瞬間こそが、動物と植物を貫く普遍的な生命の構造原理=細胞の存在を直感的に結びつけた決定的な契機となりました。

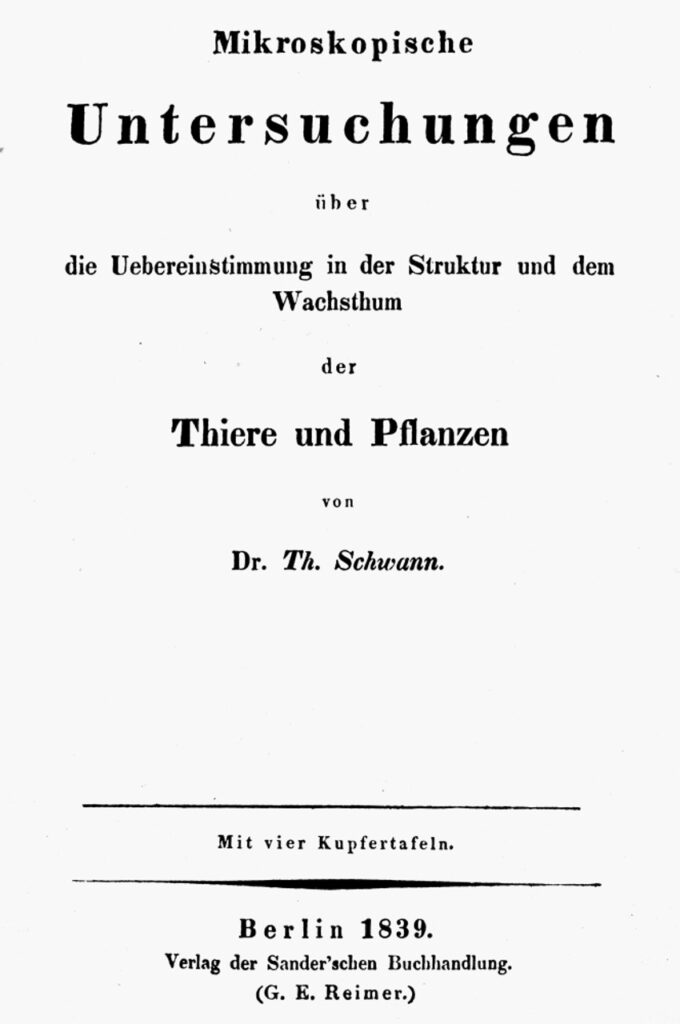

翌1839年、シュワンは大著『顕微鏡的研究』を刊行し、「動物も植物も細胞という共通単位から成る」という統一的細胞説を明確に提示しました。シュライデンが植物側の土台を築き、シュワンが動物側を統合し体系化したことで、細胞説は初めて生物全体を貫く一般原理となり、後の発生学・病理学・生理学の基盤を支えることになります。この意味で、両者は細胞説の共同創始者とみなされています。

しかし、その後の関係は一様ではありませんでした。シュライデンは自身の貢献を強調し、時にシュワンの役割を相対化するような主張を行うこともありました。一方、温厚で争いを避ける性格のシュワンは功績争いに関与することなく、結果として後世の評価は揺れ動くことになりました。また、ミュラーの強い影響力が両者の業績の広まりを後押ししたことも、背景として重要です。

総じて、シュライデンが植物側から、シュワンが動物側から生命の統一原理を描き出したことが、細胞説の誕生を可能にしました。1810年12月7日にノイスで生まれた一人の科学者の洞察が、生命科学全体の地平を一変させたと言っても過言ではありません。シュワンとシュライデンの協働と対立を含む歴史的ダイナミズムこそが、細胞説という生命科学の礎を築きました。

医学類M4の学生は県内病院での臨床実習です。これまで学んだことをぜひ発揮してきていただきたいです。同時に濃厚な現場の空気も味わってきていただきたいものです。