「神無月(かんなづき)」は、旧暦の十月を指す日本の伝統的な月名です。文字通りには「神のいない月」と書きますが、その語源にはいくつかの説があります。もっとも有名なのは、全国の神々が出雲大社(現在の島根県)に集まって「神議(かみはかり)」を行うため、各地の神社から神が不在になるというものです。そのため、出雲地方では逆に「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、今も神迎祭や神在祭などが行われています。一方で、「神無」は「無=の」が入れ替わったもので、本来は「神の月(かみなづき)」、すなわち「神事の多い月」を意味するという説もあります。収穫を終え、感謝の祭りを行う時期であることから、この解釈も自然です。

神無月は、季節としては秋の終わりにあたり、稲刈りが終わって新米を奉納し、冬の準備を始める静かな時期です。夜空が澄み、月が冴えわたるこの頃、日本人は古くから神と自然への感謝を新たにし、心を鎮める月としてこの名を受け継いできました。

十月の終わり、日本の空気は一段と澄み渡り、秋の深まりを肌で感じます。昼下がりには柔らかな陽光が構内を包み、木々の葉は紅や黄金に染まりながら、静かに冬の訪れを予感させます。キャンパスや公園の並木道を歩くと、落ち葉を踏む音がかすかに響き、足元から季節の移ろいを感じます。夕暮れが早まり、日が沈むとともに冷たい風が頬をかすめ、どこか懐かしさを伴う静寂が訪れます。十月の終わりは、過ぎゆく秋への名残惜しさと、新たな季節を迎える覚悟が交錯する瞬間です。この短くも美しい時期に、私たちは一年の終わりへと続く時間の流れを感じ、心の中で静かに深呼吸をします。

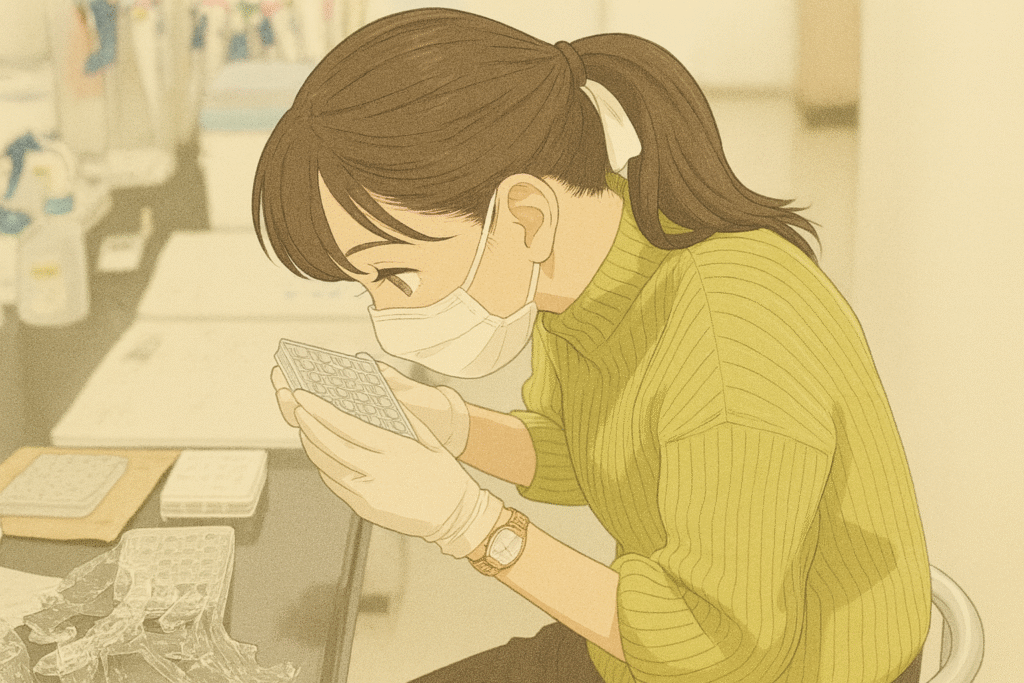

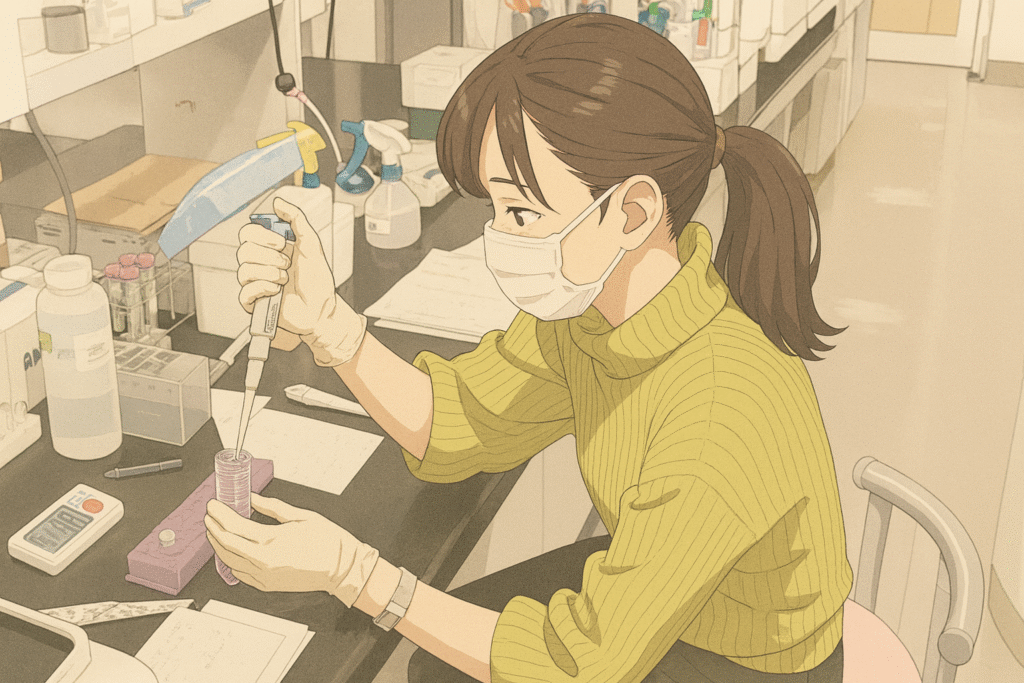

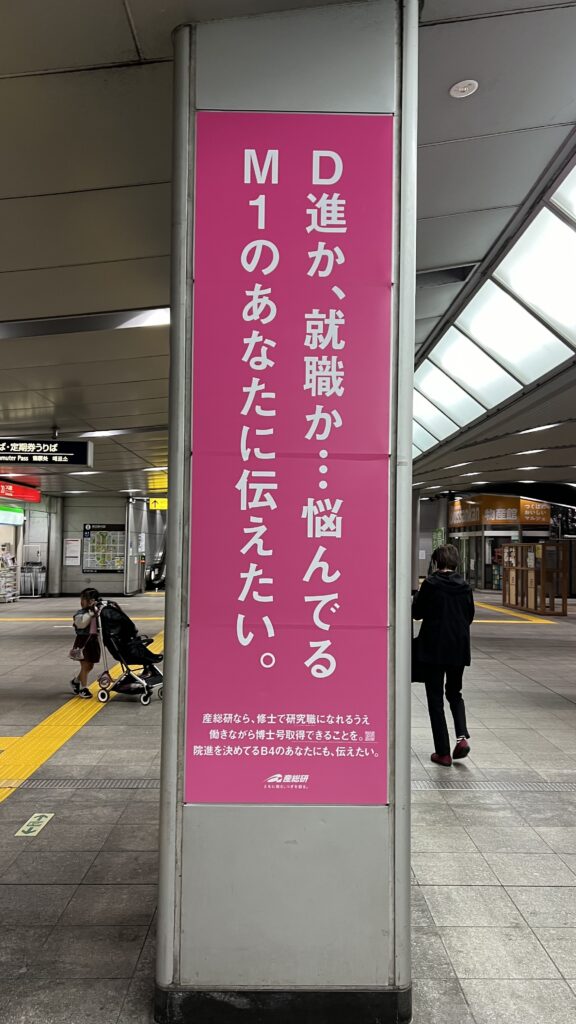

本日も学類生・大学院生が研究室に交互にやってきて、実験を行いました。鋭気と烈気に満ちた医学類の学生は(臨床実習がお忙しいのですが)、夕方から研究室に来てくださいました。M2の解剖実習の頃から、その才能と体力にさらに磨きがかかっているように思います。「士別れて三日なれば刮目して相待すべし」(三国志演義)の通り、知らない間に成長が著しく感じます。医療科学類の学生は、朝からカリカリと実験して夕方に去っていきました。就職活動に取り組む大学院生は、日が落ちてから顕微鏡撮影のために医学棟に向かいました。現状のシステムでは、研究活動と就職活動を両立するのは難しいことでしょう。スタッフは、会議や書類書き、実習の準備などで心がざわざわしますが、若い力と誠実に向き合い、研究の新しい地平線を切り拓きたいものです。