新嘗祭(にいなめさい)は、古代から続く日本の宮中祭祀の中でも最も重要視される儀式で、天皇がその年に収穫された新穀――主に新米を中心とする五穀――を神々に献じ、自らも口にして一年の実りを感謝し、翌年の豊穣を祈る行事です。その起源は稲作農耕社会の成立期にまで遡るとされ、天皇が国と民の安寧を祈る宗教的・国家的儀礼として長く位置づけられてきました。儀式は皇居内の神嘉殿で夜から翌未明にかけて行われ、「夕(ゆうべ)の儀」と「暁(あかつき)の儀」の二部構成となっています。天皇は東西の神座に向かい、新米を炊いた御飯・粥・白酒などを供え、自らもそれらをいただくことで、神とともに新穀を“共食”する象徴的な行為を行います。

新嘗祭の日付は、古代には「陰暦11月の2回目の卯の日」とされていましたが、明治6年(1873年)の太陽暦導入に伴い、同年の新嘗祭がたまたま11月23日にあたったことから、その後もこの日付が固定されました。戦前の日本では、この日は“祭日”として国家的に祝われ、学校や官庁も休みとなり、全国で宮中と歩調を合わせた形の新嘗祭が行われていました。特に新天皇が即位後にはじめて行う新嘗祭は「大嘗祭(だいじょうさい)」と呼ばれ、天皇の祭祀王的性格を象徴する大儀式として知られています。

しかし、戦後のGHQ占領下で政教分離が徹底される中、天皇の宗教的儀礼と国民の祝日を切り離す方針がとられました。その結果、1948年(昭和23年)に公布された祝日法で、11月23日は「勤労感謝の日」と改称され、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」趣旨の国民の祝日として再定義されました。これにより、宮中では従来どおり秘儀性の高い宗教儀礼としての新嘗祭が続けられ、一般国民には世俗的・民主的な祝日としての勤労感謝の日が位置づけられるという二重構造が成立しました。

今日でも11月23日には、天皇陛下が宮中で新嘗祭を厳粛に執り行われると同時に、全国の神社でも新穀感謝祭が営まれます。一方で、国民にとっては働くことや生活を支える人々に感謝する日として広く認識されています。新嘗祭と勤労感謝の日は、古代の農耕儀礼が近代国家・戦後社会を通じて形を変えながら受け継がれてきた、日本文化の連続性と変化を象徴する行事といえます。

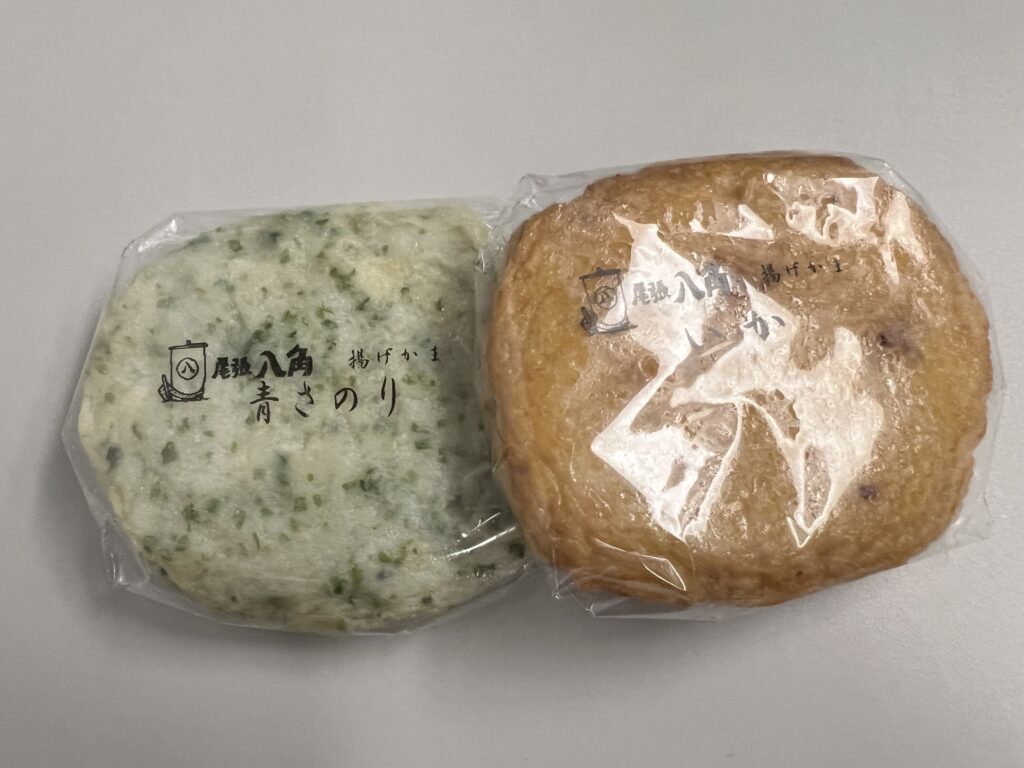

本日は、つくばマラソンでした。スタート地点が変わりましたが、ランナーへの応援の声が響いていました。勤労に感謝しつつ、連休中に片付けるべき仕事を放置して、医学類生が撮影したくれた写真を解析してみましたが、しっくりきませんでした。視点を変えて、もう一度チャレンジすることにします(その前に査読と論文revision…)。