George Wald(1906年11月18日生–1997年)は、視覚の分子機構を解明したアメリカの生理学者・生化学者であり、1967年にノーベル生理学・医学賞を受賞した研究者です。彼の最大の功績は、網膜の光受容色素ロドプシンが、タンパク質であるオプシンとビタミンA由来の発色団レチナールから構成され、光刺激によって 11-cis レチナールが all-trans 型へ異性化することが視覚情報の最初の引き金になると明らかにした点にあります。この発見により、視覚の化学的基盤が確立され、「Wald の視覚サイクル」として知られる概念が形成されました。これはビタミンA欠乏と夜盲症などの視覚障害との関連理解にも大きく貢献しています。

また Wald は、ヒトやサルの錐体視物質(赤・緑・青の三種類)を分離し、その吸収スペクトルを詳細に解析することで、色覚の三色説に分子レベルの裏づけを与えました。これにより、色覚異常の生化学的背景の理解も進み、視覚研究の領域を大きく前進させました。彼は化学・生理学・光学を統合する学際的な研究スタイルを貫き、現代の分子視覚科学の礎を築いた人物として高く評価されています。

さらに、Wald は社会的発言でも知られ、ベトナム戦争や核兵器に強く反対し、環境問題や科学の倫理的責任について積極的に発言しました。彼は「科学者は自身の発見がもたらす社会的影響に責任を負うべきである」と主張し、科学と社会の関係性を問い続けた思想家でもあります。こうした活動は、研究者としての姿勢だけでなく、科学の公共的役割を考える上で大きな示唆を与えるものです。

本日も、学生たちが実験と解析を頑張ってくれました。医療科学類の学生は、卒業論文の提出締め切りが近いです。スタッフは、医学類の実習の課題の採点に取り組みました。学会が近い学生のポスターの仕上がりが楽しみです。

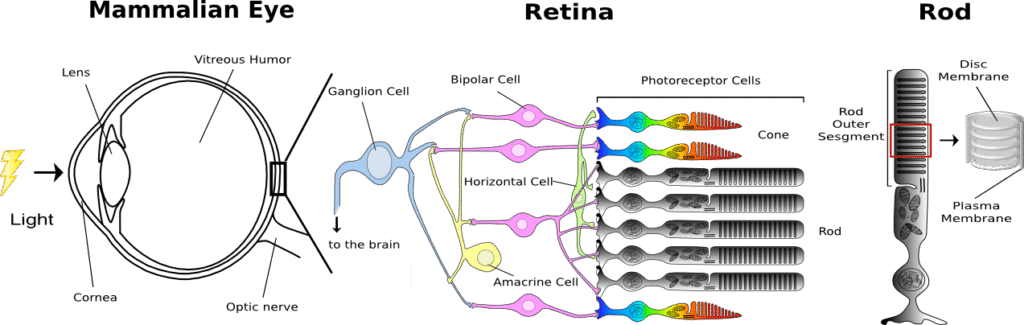

眼に入った光は、角膜、レンズ、ガラス体を通過し、視細胞に受容される。網膜中の視細胞は光が入射する方向と反対側にあり、そのため、光は視細胞に達するまでに神経節細胞や双極細胞などが含まれる神経層を通過することになる。 形態的に異なる2種類の視細胞、桿体(Rod)と錐体(Cone)があり、それぞれ、暗所、明所での視覚を分担している。 また、錐体には複数のサブタイプがあり、それぞれ、赤、緑、青の光を吸収しやすい視物質が含まれており、色識別を可能にしている。桿体にはロドプシンが大量に含まれる円盤膜がパンケーキ状に重なっている。

a:中のRetinalは380nmに吸収極大(λmax)を示すが、アミノ基を持つ化合物(例えば)とシッフ塩基を形成してプロトン化されると、λmaxが440nmまでシフトする。さらにロドプシン中ではまわりのアミノ酸残基との相互作用によって、λmaxが約500 nmまでシフトする。この440nmからの差分をオプシンシフトと呼ぶ。ロドプシンの吸収スペクトルは可視部の吸収(αバンド)の他に、紫外領域に小さな吸収(βバンド)、280nm付近にタンパク質のアミノ酸残基に由来する吸収(γバンド)を示すのが特徴である(αバンド、βバンド、γバンドを図中に示して頂けば幸いです)。

b:ロドプシンにはA1、A2の2種類のレチナールが知られている。A2レチナールより構成するものを特にポルフィロプシンとよび、A1レチナールよりも共役二重結合系が長いのでより長波長の光を吸収することができる。

c:無脊椎動物の視物質にはA1、A2レチナールの他にA3やA4レチナールを用いるものもある。