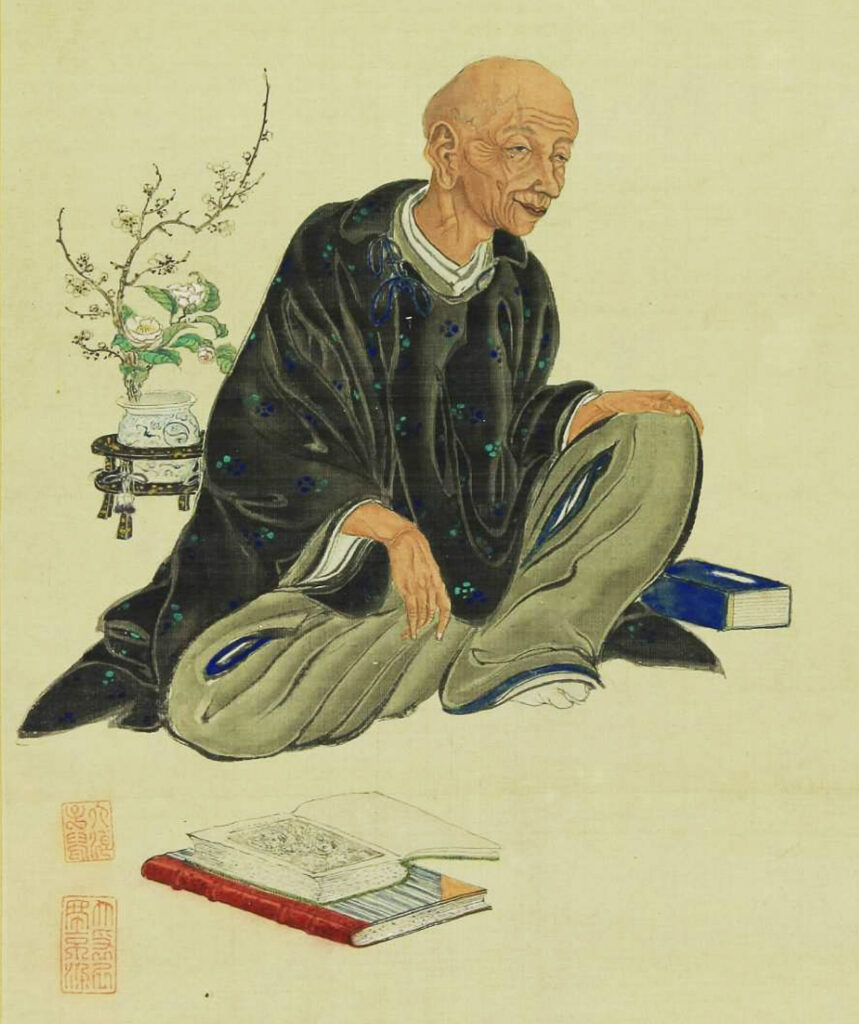

1733年10月20日、江戸牛込の小浜藩邸に一人の医師の子として生まれたのが、のちに日本医学史を大きく変える蘭学者・杉田玄白でした。幼少より父の影響で医学に親しみ、和漢医学を学ぶ一方で、西洋の学問への好奇心を強く抱きました。当時の日本では、鎖国のもとでオランダ語を通じた西洋知識の導入がごく限られており、医学も経験則に依存する部分が多かったのです。しかし玄白は、未知の世界に踏み出す勇気を持ち、実証的な理解を志しました。

転機となったのは、明和8年(1771年)、小塚原刑場での人体解剖の見学でした。玄白はその際、持参していたオランダ語の解剖書『ターヘル・アナトミア』に描かれた図が、実際の人体構造と驚くほど一致していることに衝撃を受けます。従来の漢方的な身体観とは異なる、合理的で精密な西洋医学の姿を目の当たりにした彼は、「この知を日本語で伝えねばならない」と決意します。こうして、前野良沢、中川淳庵らとともに、膨大な語学的・学術的困難を乗り越える翻訳作業が始まりました。

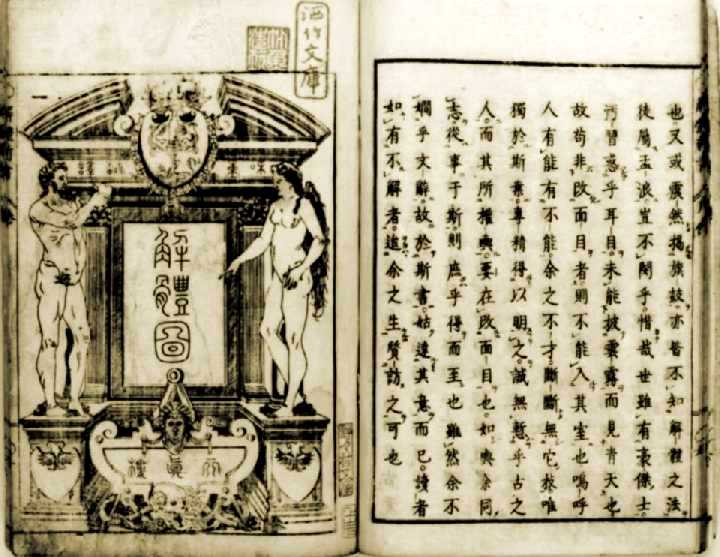

彼らが手掛けた『解体新書』(安永3年・1774年刊)は、単なる翻訳書ではなく、日本人による初の体系的な解剖学書でした。当時の日本にはオランダ語辞典もなく、一語一語を推測と実験を重ねて理解していく根気のいる作業でした。玄白は文章を、良沢は語学を、中川は医学的検証を担い、三者が互いに補い合いながら完成させました。この書の序文で玄白は、「人身の奇しき構造を知らずして医を学ぶことなかれ」と記し、実証と観察に基づく医学の必要性を強調しています。

『解体新書』の刊行は、日本における西洋医学導入の象徴的な事件でした。解剖図の正確さ、明快な翻訳文、そして「人間の体をありのままに知る」科学的態度は、後の蘭学発展に決定的な影響を与えました。その思想は単に医学にとどまらず、自然科学全般への知的転換を促し、日本の近代化の精神的基盤の一つとなったといえます。晩年の玄白は『蘭学事始』を著し、自らの苦闘と仲間たちの努力を後世に伝えました。そこには、未知への探究に挑んだ若き日の情熱と、知の尊さを後進に託す思いが記されています。

本日のラボセミナーは、体調不良の方が多く、担当者も学生実習の時間が押したため中止となりました😢それでも大学院生と医学類の学生が実験を行い、さらに実験室の清掃を入念にしてくれました。ありがとうございました!