大学という場で、若き学び手たちと研究できることは、教員としてかけがえのない恵みです。学部生も大学院生も、澄んだ眼差しで未知の問いに向かい、ひたむきに実験や思索に挑みます。その姿は、研究という荒野に咲く若葉のように瑞々しく、スタッフの心に新たな風を吹き込んでくれます。

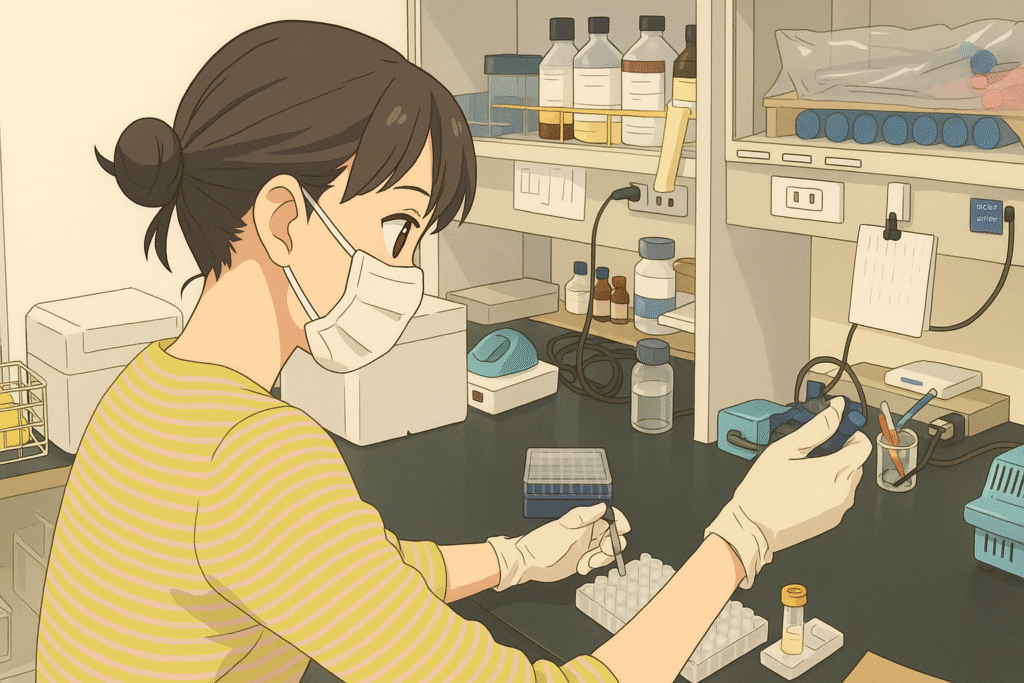

時に困難に立ちすくむ姿もありますが、仲間と議論を重ね、工夫を凝らし、光を見いだしていく過程こそが、学問の息吹そのものです。その歩みに寄り添いながら、自らも再び初心に立ち返り、研究者としての志を磨き直しているのだと感じます。チューブに書いてある小さい文字が見えなくなり、電気泳動のウェルにチップ先端を挿入することが困難になり、着実に老化する自分に苛立つことも多々ありますが、若き才能と共にある日々は、過ぎゆく時を彩る詩であり、未来への約束です。この喜びと感謝を胸に、これからも彼らと共に探究の旅を続けていきたいと思います。

本日は、筑波会議2025の2日目でした。明日はポスター発表が控えています。臨床実習を終えた医学類学生2名が夕方からサンプルの採取と整理をしてくれました。M2の解剖実習でともに勉強した方と、一緒に研究できること、その成長を見ることができるのは本当に嬉しいものです。

「ああ、りんどうの花が咲いている。もうすっかり秋だねえ。」カムパネルラが、窓の外を指さして云いました。線路のへりになったみじかい芝草の中に、月長石ででも刻まれたような、すばらしい紫のりんどうの花が咲いていました。

「ぼく、飛び下りて、あいつをとって、また飛び乗ってみせようか。」ジョバンニは胸を躍らせて云いました。

「もうだめだ。あんなにうしろへ行ってしまったから。」

カムパネルラが、そう云ってしまうかしまわないうち、次のりんどうの花が、いっぱいに光って過ぎて行きました。と思ったら、もう次から次から、たくさんのきいろな底をもったりんどうの花のコップが、湧くように、雨のように、眼の前を通り、三角標の列は、けむるように燃えるように、いよいよ光って立ったのです。「銀河鉄道の夜」(宮沢賢治)

“若き学び手と歩む” への3件のフィードバック