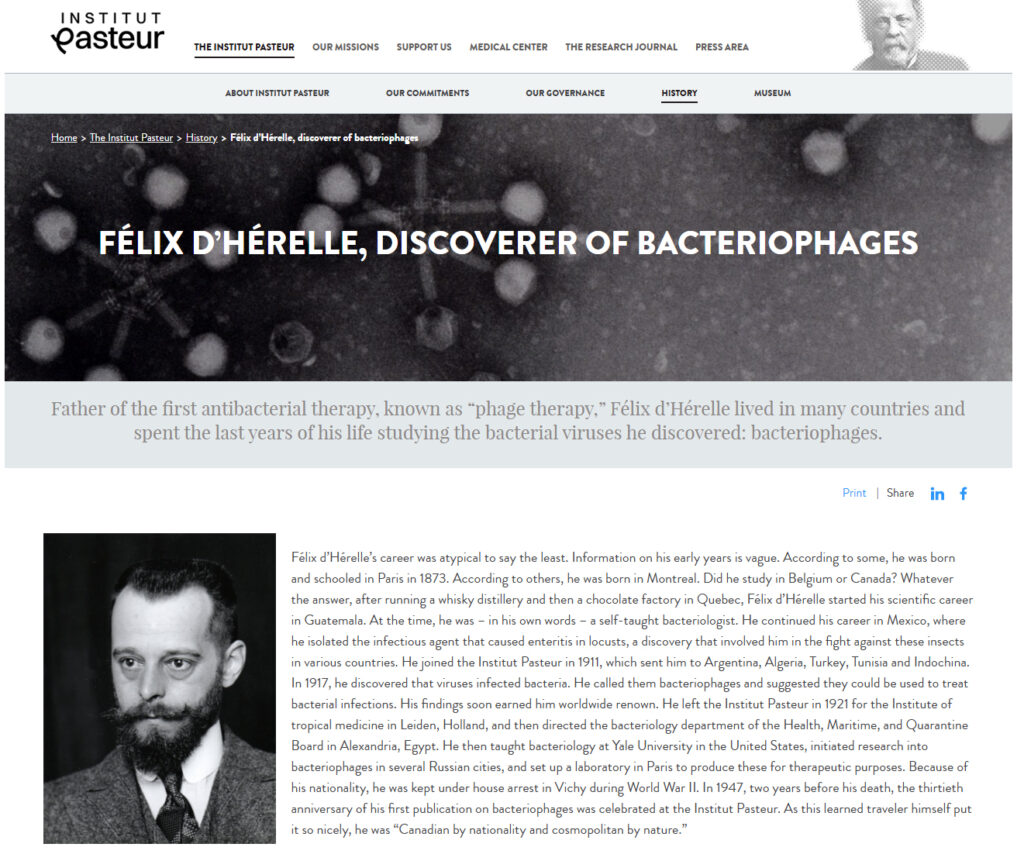

1917年、フランス系カナダ人の微生物学者フェリックス・デレルは、パリのパスツール研究所において赤痢患者の糞便や環境試料を調べるなかで、細菌を特異的に破壊する濾過性因子の存在に気づきました。彼は赤痢菌を培養する過程で寒天培地に透明な斑点が現れることを観察し、この現象が未知の微小な存在によって引き起こされていると考え、その存在を「バクテリオファージ(細菌を食べるもの)」と命名して学術誌に報告しました。これがバクテリオファージの公式な発見であり、後に「ファージ」と呼ばれるようになります。デレルはファージを感染症治療に応用しようとし、1920年代から1930年代にはヨーロッパや旧ソ連でファージ療法が盛んに研究され、とくにジョージアのトビリシに設立されたファージ研究所では現在も研究が続けられています。しかし1940年代にペニシリンをはじめとする抗生物質が登場すると、西欧諸国ではファージ研究は急速に衰退しました。それでもファージはウイルス学の基礎を築き、さらにファージλやT4ファージなどはDNA複製や遺伝子発現の研究に用いられ、分子生物学の発展に大きく貢献しました。近年では抗生物質耐性菌の問題が深刻化する中で、特定の細菌を選択的に攻撃できる性質から再び治療法として注目されており、腸内細菌叢への影響を最小限に抑えつつ感染症を制御できる可能性が期待されています。このように、1917年のデレルによる発見は、ウイルス学と分子生物学の出発点となったばかりでなく、臨床医学においても抗菌療法の歴史を揺さぶり、今日に至るまで生命科学と医学の両面で重要な意味を持ち続けています。

本日も、医学類の学生の方が顕微鏡観察と解析を行ってくれました。結果はやや予想外でしたが、面白くなってきました🧫わくわくするのは大事ですね!