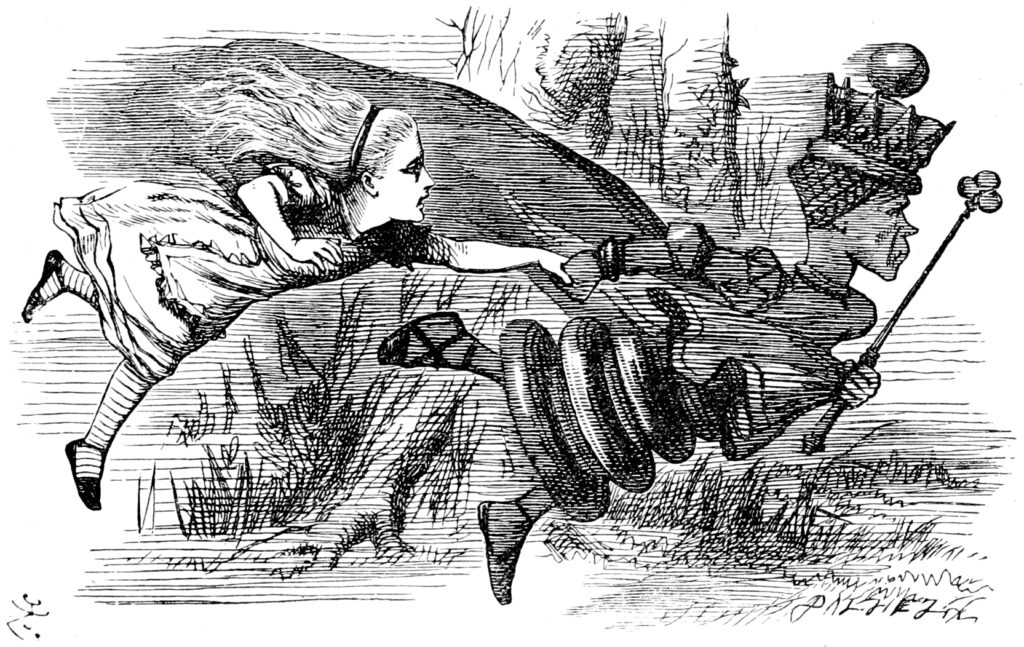

赤の女王仮説は、生物の進化における重要な概念です。この仮説は、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に登場する赤の女王の言葉「その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」に由来しています。

起源と理論的基盤

赤の女王仮説は1973年にアメリカの進化生物学者リー・ヴァン・ヴァーレンによって正式に提唱されました。名前の由来は、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』で赤の女王が「この国では、同じ場所にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」と述べたフレーズからきています。理論の本質は、生物種は単に生き残るためだけに常に進化し続けなければならないという点です。これは、周囲の環境(特に他の生物種)も同時に進化しており、「進化的軍拡競争」が常に進行しているためです。

主要な適用分野

1. 寄生者-宿主の共進化

最も顕著な例の一つは寄生者と宿主の関係です:

- 寄生者は宿主に感染するための新しい方法を進化させる

- 宿主はこれに対抗する防御機構を進化させる

- 寄生者はさらに新たな感染戦略を進化させる

この永続的な「軍拡競争」は、両方の種が基本的に同じ場所に留まりながらも、絶え間ない遺伝的変化を引き起こします。

2. 性的生殖の進化的利点

赤の女王仮説は、性的生殖が広く存在する理由の有力な説明を提供します:

- 無性生殖は遺伝的に同一の子孫を生み出す

- 性的生殖は新しい遺伝子組み合わせを生み出し、集団に遺伝的多様性をもたらす

- この多様性は、急速に進化する寄生者や病原体に対する保護を提供する

- 特定の病原体に対して脆弱な遺伝子型を持つ個体が全滅するリスクを軽減する

ハミルトンの寄生者仮説として知られるこの考えは、性的生殖のコスト(「二倍体のコスト」)を正当化する主要なメカニズムの一つです。

3. 種間競争

赤の女王ダイナミクスは種間競争でも見られます:

- 限られた資源(食物、住処など)をめぐって競争する種は、それらをより効率的に獲得するよう進化する

- 一方の種が優位に立つと、他方の種も対抗するよう進化するか、絶滅リスクに直面する

- これにより「進化的な軍備競争」が生じる

実証的証拠

赤の女王仮説を支持する証拠はいくつかあります:

- 実験的研究:宿主と寄生者の集団を共に進化させると、両者が互いに適応していく様子が観察される

- フィールド観察:

- ニュージーランドのイタチとウサギの例:イタチがウサギを捕食する能力が向上すると、ウサギはより速く走れるように進化

- 北米の針葉樹とその害虫:樹木は化学的防御を進化させ、害虫はそれに対抗する解毒機構を進化させる

- 分子レベルの証拠:

- 免疫系遺伝子は多くの種で最も急速に進化する遺伝子の一部

- 病原体関連遺伝子も同様に急速な進化を示す

生物多様性への影響

赤の女王仮説は、地球上の生物多様性の維持にも関連しています:

- 種間の相互作用が継続的な進化圧を生み出す

- これにより種の特殊化と多様化が促進される

- 「進化的な袋小路」が回避される

理論的拡張と関連概念

- マット・リドレーによる拡張:彼の著書『赤の女王』では、特に性的選択と性的生殖の観点から理論を拡張

- ヴァン・ヴァーレンの法則:「絶滅確率は種の年齢と無関係」という概念(赤の女王仮説の一部)

- 進化的軍拡競争:捕食者-被食者、競争種、宿主-寄生者間の共進化的な適応の蓄積

赤の女王仮説は、生態学、進化生物学、免疫学、行動生態学など多岐にわたる分野で、生物進化の動的本質を理解するための重要な理論的枠組みとなっています。

“赤の女王仮説-Red Queen’s Hypothesis” への2件のフィードバック