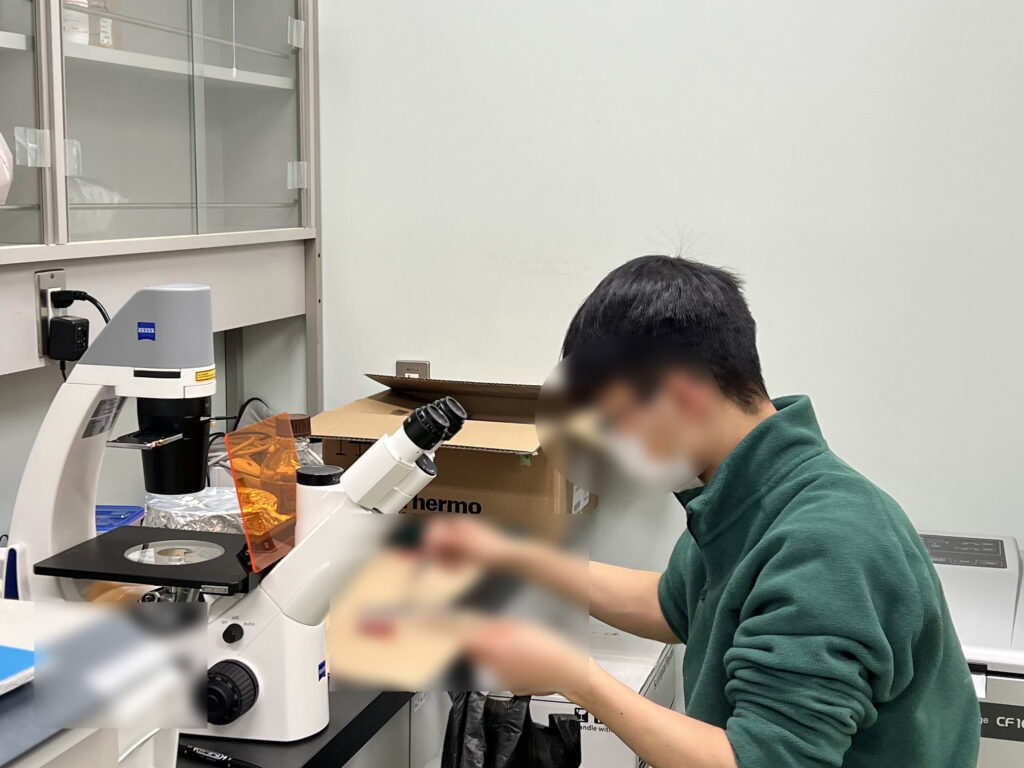

2025年も1月が終わり、2月(如月)が始まりました。本日もM4の学生の方が培養実験のために来室してくれました。来週から臨床実習で少々遠くに行くとのことで、週末に頑張って実験してくれました。他にも数名学生の方が来室したのですが、気がついたらいなくなっていました。遊走能が高い方たちのようです。

如月(きさらぎ)は、日本の旧暦における2月の異称で、新暦の2月とは必ずしも一致しませんが、冬から春へと移り変わる時期を指します。まだ寒さが厳しいながらも、春の兆しが感じられる月であり、特に梅の花と深く結びついて語られてきました。如月という名称には諸説あり、寒さが厳しく衣をさらに重ね着することから「衣更着(きさらぎ)」と呼ばれるようになったという説が最も有力視されています。他にも、草木が芽吹き始めることに由来する「生更ぎ」説、寒気と暖気が入り混じる時期であることから「気更来」となったとする説、中国の暦法の影響を受けたとする説などが挙げられます。旧暦の如月は現在の3月頃に相当し、冬の寒さが残りつつも春の訪れを感じさせる季節です。この時期には梅の花が咲き始め、和歌や文学においても如月とともに詠まれてきました。

如月や梅を詠んだ有名な和歌として、「人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける」(紀貫之『古今和歌集』)や、「我が園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも」(大伴旅人『万葉集』)などが知られています。これらの和歌からも分かるように、如月の時期は梅の花とともに春の訪れを象徴する季節として、古くから人々の心に刻まれてきました。

また、如月は日本の歴史や文化においても重要な意味を持つ月であり、多くの行事や風習がこの時期に行われてきました。旧暦では如月は正月明けの月にあたり、年が明けて最初の本格的な活動が始まる時期とされてきました。節分や立春を迎え、暦の上では春の始まりとされるほか、初午という稲荷神社の祭りが行われ、五穀豊穣や商売繁盛が祈願されてきました。さらに、各地の神社や庭園では梅の花を愛でる梅まつりが催され、人々が春の訪れを楽しむ風習もあります。このように、如月は寒さの中にも春の気配が感じられる月として、古くから日本の文学や文化に深く根付いており、和歌の題材としても親しまれてきました。

学内では、卒業研究発表会、〇△公聴会などが予定されています。「2月は逃げる」と言います。気がつけばすぐに3月になり、若い人が本学を旅立っていく後姿を眺めることになるでしょう。4月に入れば、新しい人たちを迎え、春学期の講義と実習の渦に巻き込まれることになりそうです💦私たちの研究室にも新しい才能が参加してくださることを楽しみにしています。若い方が煌めく世界であってほしいと願っています。

華梢一去一來鳳,

悲喜交織心中動。

金羽輝煌舞九天,

玉音清亮唱千峰。

才華璀璨如朝日,

智慧深邃似晚鐘。

桃李春風終不改,

桂園香溢育英雄。

鳳凰学子