昨晩未明から、研究室の空調にエラーが出て室内の温度調整が不可能になりました。実験室は、機材の放熱で暖かいのですが、教員居室は冷え込みました。つくばの冬は寒いです。午前中に、施設部の方に見てもらいましたが、修理に時間がかかるようです。実験室の扉の不具合も修理していただきました。迅速な対応ありがとうございました。

研究活動では0を1にすることや1を100にすることが強く求められますが、現実には0を0で維持する作業も、‐100を0に上げる仕事もあります。後者ができるのは当たり前で、前者ができない者は研究者として大学に勤務するものとしてはダメであるとはよく言われるのですが、限られた時間と裁量労働制の中で教育や研究、運営など全てをこなすのはやはり難しく感じます。

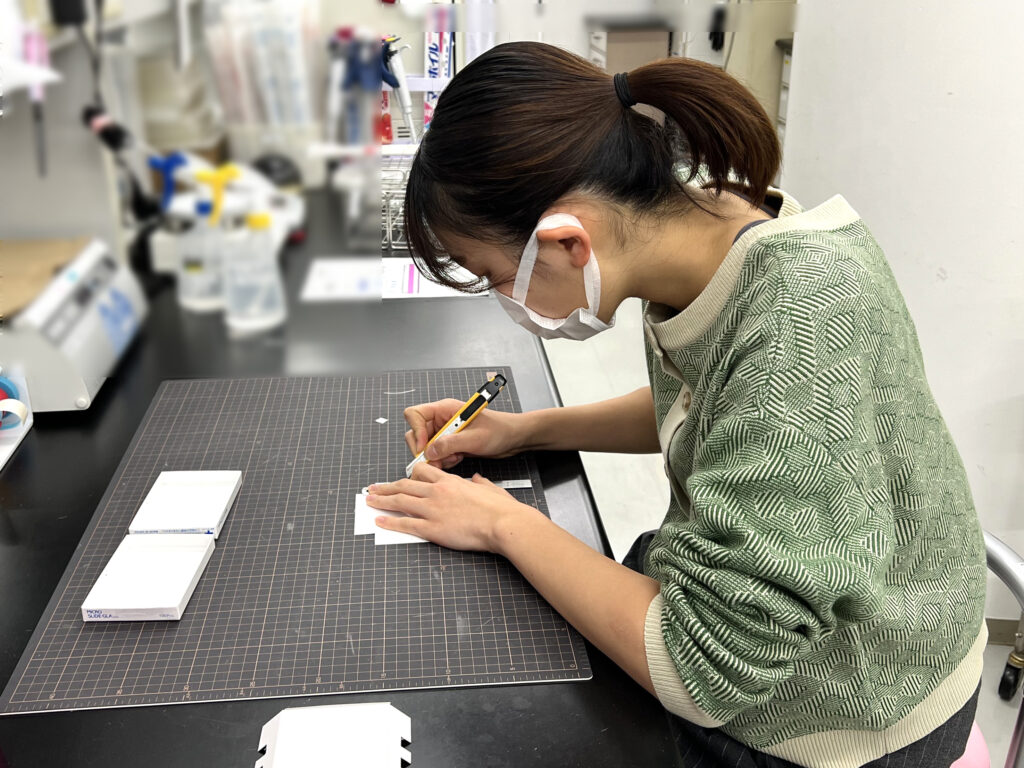

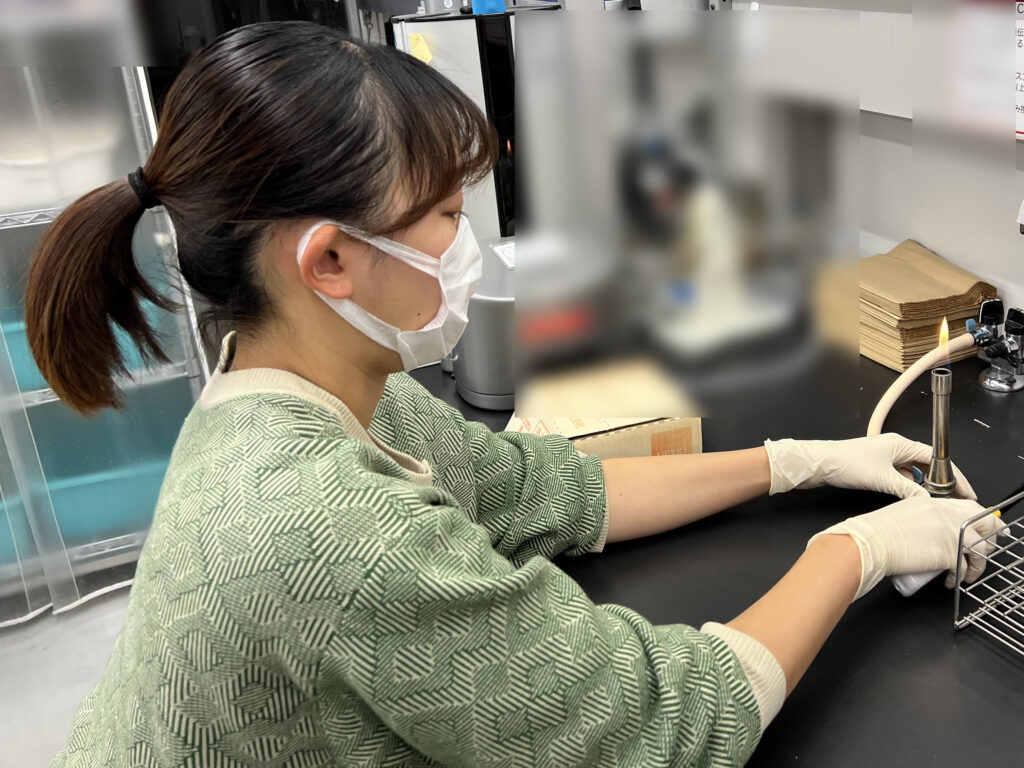

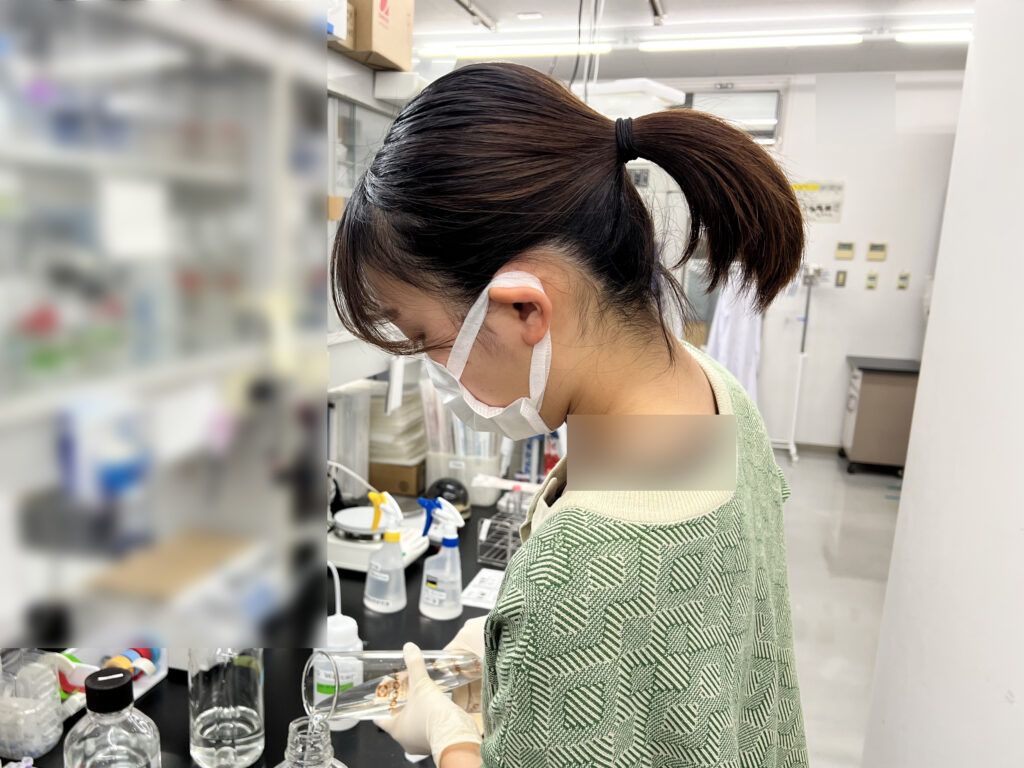

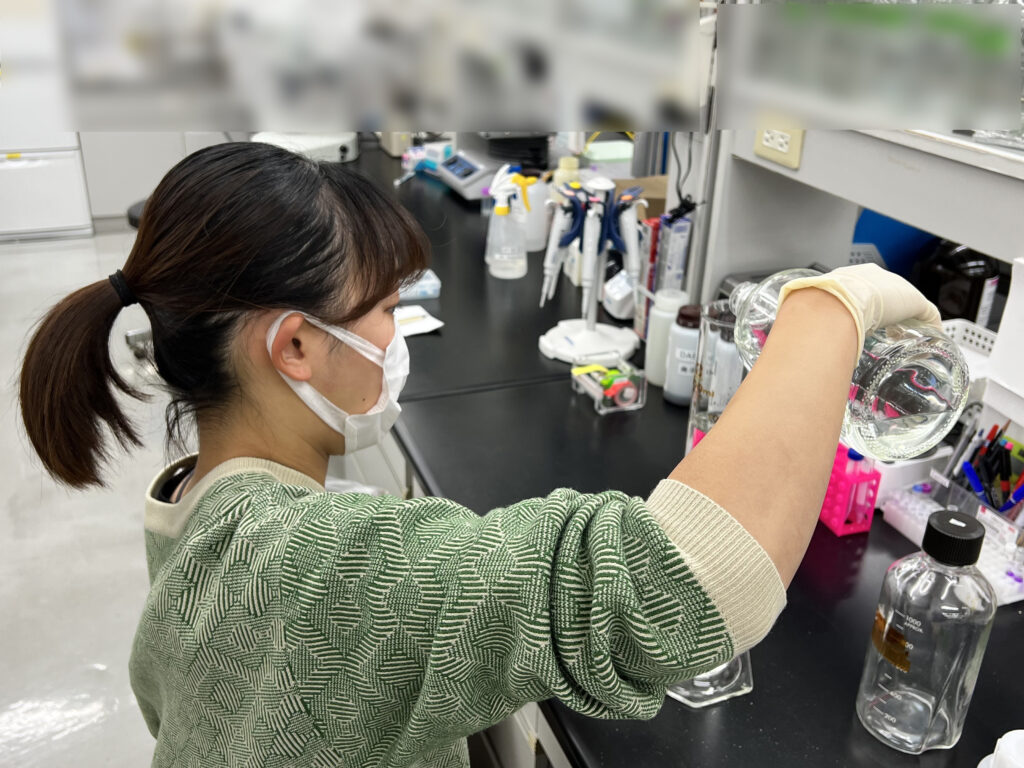

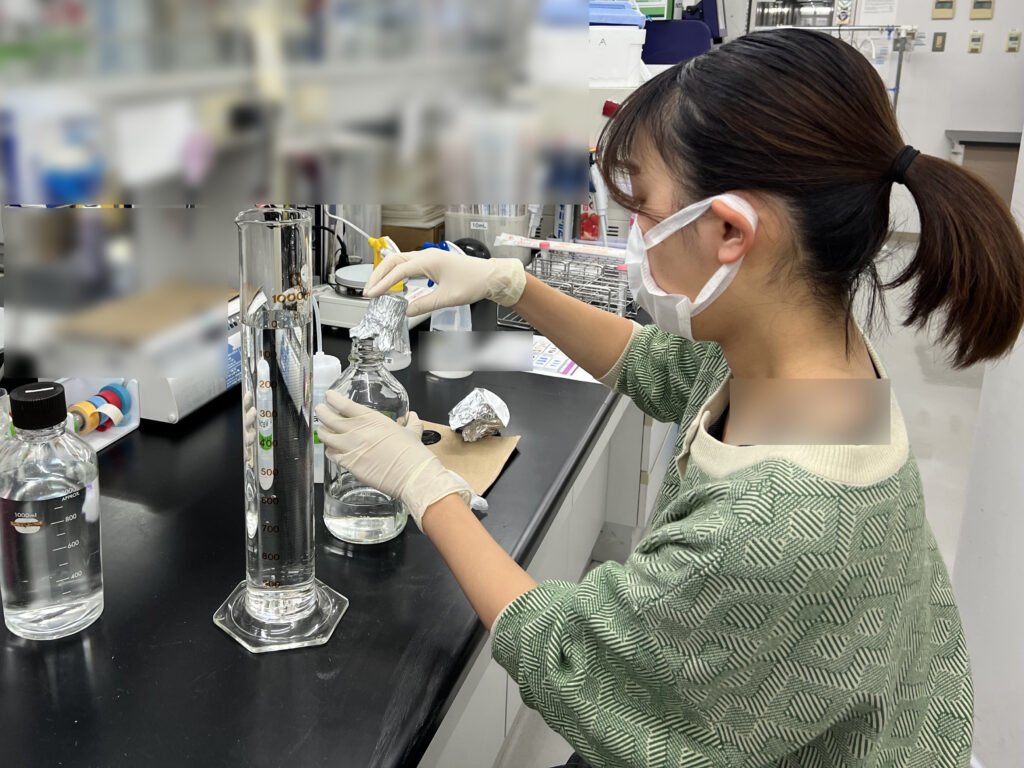

悩みは尽きないのですが、あれこれ朝方から作業しているうちに技術支援員の方と生物学類の学生の方が、いつも通りの時間に実験室に来てくださりました。秋ABの試験とレポート提出が迫っていて、生物学類2年生の方は忙しいようでした🐗夕方からは、医学類の学生の方が多数研究室に来て、実験や顕微鏡撮影などの作業をしてくださいました。才能ある方たち(解剖学コースで優秀な成績を残しています)ですので、もう少し丁寧に、様々なタイプの実験を教えることができたら、さらなる高みに到達できるだろうなぁと毎度思います…鋭気と烈気に溢れる学生の方が近くにいてくださるのは嬉しいものです。

12月も半分を過ぎ焦燥感を強く感じますが、来年の準備(カリキュラムや実習書の作成など)をしつつ、2024年の研究活動決算を目指します。書きかけの原稿も仕上げてしまいたいです。現在身近にいる方や、かつて近くにいてくださった方たちの努力を世に出していきます。「一日生きることは、一歩進むことでありたい。」とは湯川秀樹先生の言葉です。研究というのは一朝一夕で結果が出せるものではありませんが、全てにおいて、成功するには小さな努力の積み重ねが必要です。一日一日を大事に過ごしたいものです。

これからの本統の勉強はねえ

テニスをしながら商売の先生から

義理で教はることでないんだ

きみのやうにさ

吹雪やわづかの仕事のひまで

泣きながら

からだに刻んで行く勉強が

まもなくぐんぐん強い芽を噴いて

どこまでのびるかわからない

それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ

ではさようなら

……雲からも風からも

透明な力が

そのこどもに

うつれ……

「〔あすこの田はねぇ〕(下書稿(二)」(宮沢賢治『春と修羅 第三集』)