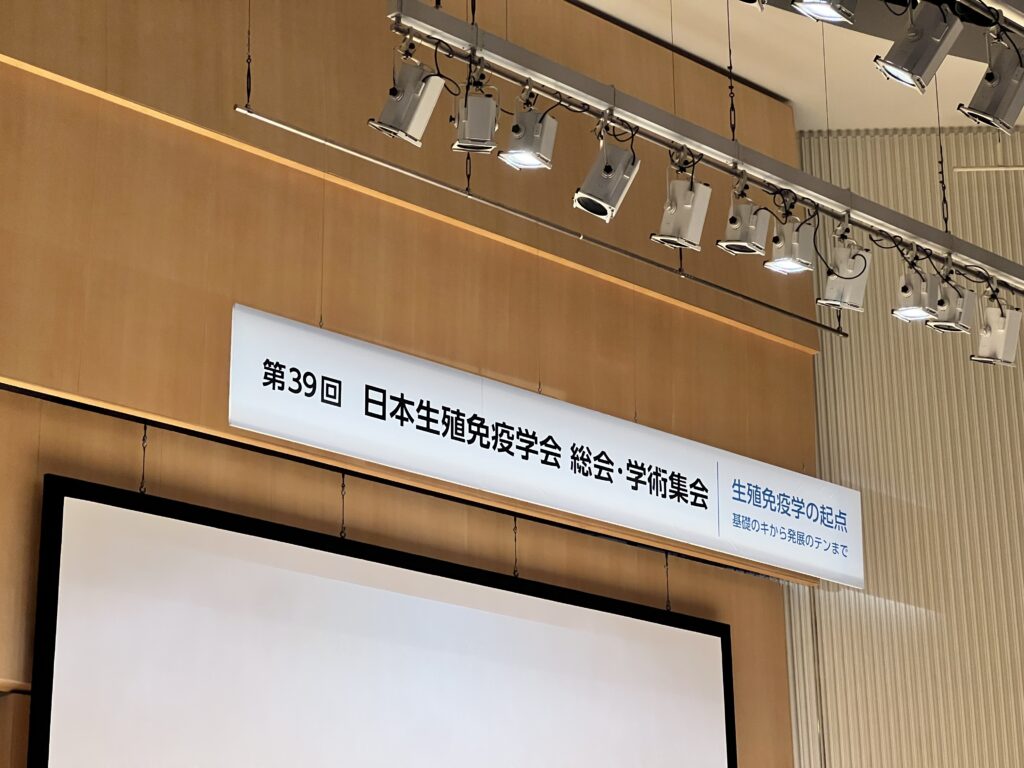

第39回日本生殖免疫学会総会・学術集会が2024年12月13日(金)・14日(土)に大会長 中島 彰俊先生(富山大学 学術研究部医学系 産科婦人科学講座 教授)のもと、 富山国際会議場で開催されました。普段は、神経科学の学会と解剖学会がメインですのでアウェイ感たっぷりでしたが、興味深い研究発表が多く大変勉強になりました。

はじめに

2024年12月13日(金)から14日(土)の2日間、富山国際会議場およびANAクラウンプラザホテル富山を会場に第39回日本生殖免疫学会総会・学術集会が開催されました。本学会は、「生殖免疫学の起点~基礎のキから発展のテンまで~」をテーマに掲げ、生殖免疫学の基礎研究から臨床応用への展開を探求する場として、多くの研究者と臨床医が一堂に会しました。学術的議論を通じて新たな知見を共有するとともに、生殖医療の未来を見据えた発展的な取り組みが展開されました。

特別講演と主要テーマ

今回の学術集会では、特別講演が2つ行われ、学会の主軸となるテーマが深く掘り下げられました。初日には、大阪大学の吉森保氏が「オートファジー:疾患と老化に対抗する細胞の守護者」と題した講演を行い、オートファジーの基礎的なメカニズムや疾患予防におけるその重要性について詳述しました。特に、Rubiconタンパク質の抑制が寿命延長や加齢性疾患の予防に与える可能性が議論の中心となりました。二日目には、富山大学の齋藤滋氏が「生殖免疫から妊娠維持機構の解明と妊娠合併症に対する治療」と題して講演し、妊娠中の免疫寛容機構やTreg細胞の役割、妊娠合併症の新たな治療戦略について説明しました。これらの講演は、基礎研究から臨床応用に向けた展望を描き出す内容となり、参加者に深い示唆を与えました。

シンポジウムと一般演題

学術集会では、シンポジウム1「免疫学的臨床検査の基礎と発展」とシンポジウム2「生殖免疫の謎に迫る~未来を担う若手研究者の起点~」が開催されました。シンポジウム1では、生殖医療における免疫検査の現状と課題が議論され、NK細胞の測定や反復着床不全に対する治療戦略が取り上げられました。一方、シンポジウム2では、若手研究者の挑戦的な研究が紹介され、胎盤形成や妊娠高血圧腎症に関するメカニズムの解明が議論の主題となりました。これに加えて、一般演題では妊娠中の感染症や流産モデル、胎内環境と発育異常に関連する研究成果が幅広く発表されました。学会賞候補演題では、優れた研究が特に注目を集め、胎盤の発生や不妊治療に関する新しい技術の開発が高く評価されました。

ランチョンセミナーと教育セミナー

学術集会の特色の一つとしてランチョンセミナーが挙げられます。富山大学の小林栄治氏による「新しいがん免疫療法の開発を目指して」では、TCR-T療法やがん治療における新技術について解説されました。このセミナーでは、がん治療における免疫学の役割が強調され、特に妊娠時の免疫調節との関連性についても触れられました。また、千葉大学の甲賀かをり氏による「古くて新しい子宮内膜症の漢方治療」をテーマとした教育セミナーでは、漢方薬の現代医療における活用法が紹介され、伝統医療と科学的アプローチの融合が議論されました。

本学会の意義

本学術集会の特徴は、臨床医と基礎研究者が直接対話し、新たな研究発想を模索する場である点にあります。臨床現場のニーズを踏まえた研究成果が発表されることで、患者の診断法や治療法の改善に貢献する具体的な道筋が見えてきました。また、若手研究者を支援するプログラムの充実も重要な取り組みであり、将来の生殖免疫学の発展に向けた人材育成が促進されました。

私たちの研究室は今回初めて参加し、下記の研究発表を行いました。

母体のT細胞特異的RORgt過剰発現は母体免疫活性化による胎仔流産を増強する

神谷沙羅1,2 , 久保明澄1,3, 樋口浩輝1,4, 中村賢佑1,4, 左中彩恵1,4, 武井陽介1, 佐々木哲也1,

1. 筑波大学 医学医療系 生命医科学域 解剖学・神経科学研究室, 2. 筑波大学大学院人間総合学術院 フロンティア医科学学位プログラム, 3. 筑波大学生命環境学群生物学類, 4. 筑波大学医学群医学類

母体免疫活性化(MIA)は流産のリスク因子として知られており、Th17細胞とIL-17Aがその過程で重要な役割を果たす可能性が示唆されている。本研究では、RORγt転写因子過剰発現(RORγtTg)マウスを用いて、MIAによる流産メカニズムにおけるTh17細胞の役割を検討した。RORγtTgマウスは定常状態で血清IL-17A濃度の上昇と胎盤組織のE-カドヘリン発現低下を示した。poly(I:C)投与によるMIA誘導実験では、RORγtTgマウスは野生型と比較して有意に高い流産率を示した。しかし、予想に反してRORγtTgマウスではpoly(I:C)投与後のIL-17A濃度上昇が観察されなかった。これらの結果は、RORγtの過剰発現がIL-17A以外の経路を介して流産リスクを高める可能性を示唆している。考えられるメカニズムとして、(1)IL-17A以外の炎症性メディエーターの関与、(2)Th17/Tregバランスの変化による免疫寛容状態の破綻、(3)胎盤のE-カドヘリン発現低下による構造的・機能的変化などが挙げられる。今後の課題として、RORγt過剰発現がIL-17A以外の炎症性因子に与える影響、RORγtTgマウスにおけるTh17/Tregバランスの詳細な解析、胎盤のE-カドヘリン発現低下が胎盤機能に与える影響の解明、およびヒト習慣性流産患者におけるRORγtとIL-17Aの発現パターンの解析が重要である。本研究は、MIAによる流産メカニズムにおけるRORγtとTh17細胞の複雑な役割を明らかにし、新たな研究課題を提起した。これらの知見は、習慣性流産や他の妊娠合併症の予防・治療法開発に向けた重要な基礎的情報を提供するものである。