筑波大学医学医療系解剖学第一講座(大学院人間総合科学研究科感性認知科学専攻システム脳科学)の第2代教授の久野節二先生の研究活動を辿ります。感性認知脳科学専攻は、医学(解剖学・生理学)と心理学、芸術学の研究室が集う、全国でも稀な大学院組織でした。その魂は、ニューロサイエンス学位プログラムに受け継がれています。

デザイン学研究特集号 2003 年 11 巻 1 号 p. 32-35

感性の脳機構とグルタミン酸輸送システム

久野節二 (筑波大学大学院人間総合科学研究科感性認知科学専攻システム脳科学)

本研究は、感性のメカニズムにおけるグルタミン酸輸送システムの潜在的役割を探求したものであり、感性を含む高次脳機能の解明に向けた重要な知見を提供している。感性の脳機構が具体的にどのように構築されているかは依然として未解明の部分が多いが、神経伝達物質であるグルタミン酸がこのプロセスにおいて中心的な役割を果たしていることが示唆されている。本研究では、特にグルタミン酸を運搬するトランスポーター蛋白質(VGLUT-1、VGLUT-2など)に着目し、その分布と遺伝子発現の環境依存的変化を調査した。

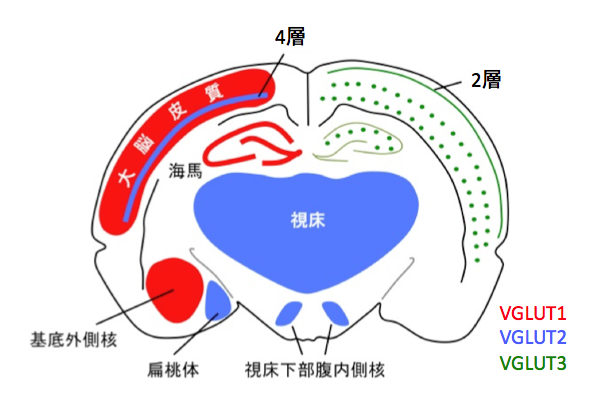

実験では、グルタミン酸トランスポーター蛋白質がどのように脳内で働き、異なる環境条件下で遺伝子発現にどのような変化が生じるかを詳細に検討した。これにより、視床下部や松果体など特定の脳領域でのトランスポーターの発現パターンを比較した。その結果、3種類のグルタミン酸輸送トランスポーターが同定され、それぞれが脳内で異なる分布を示すことが明らかになった。たとえば、VGLUT-1は大脳皮質で顕著に発現している一方、VGLUT-2は視神経に関連するニューロンで強い発現を示した。また、環境条件の変化による遺伝子発現の変動も観察され、特に松果体では昼夜の周期に応じてVGLUT-1とVGLUT-2の発現が逆転することが確認された。さらに、水を制限されたラットの視床下部では、VGLUT-2の遺伝子発現が著しく増加することが示された。これらの結果は、感性メカニズムに関連する脳領域が特定の外部刺激や内部状態に応じて動的に応答することを示唆している。

議論の中では、感性刺激(例えば絵画や彫刻、創造的な作業など)が特定の脳領域でグルタミン酸遺伝子の活性を誘発する可能性があることが考察された。これにより、感性が脳内でどのように表現され、制御されるかの一端が解明されたと考えられる。また、感性の表現においてグルタミン酸輸送トランスポーターが中心的役割を果たしていることが明らかになり、これを基盤とした新たな研究や応用の可能性が示された。本研究は、感性教育や創造性開発における神経科学的基盤の構築、さらには感性設計や認知リハビリテーションなどへの応用可能性を示唆している。

哺乳類脳内には3つのVGLUTアイソフォームが発現している。mRNAの発現パターンを見ると、VGLUT1とVGLUT2は相補的に発現しているのに対して、VGLUT3の発現はごく一部の細胞に限局している。

どんなに深く憧れ、どんなに強く求めても、青を手にすることは出来ない。

救えば海は淡く濁った塩水に変わり、近づけば空はどこまでも透き通る。

人魂もまた青く燃え上がるのではなかったか。

「青は遠い色」 谷川俊太郎