河野邦雄先生は、筑波大学基礎医学系解剖学第一研究部門教授であり、日本の解剖学研究・教育方法の発展に大きく貢献された研究者でした。河野先生が考案された解剖実習の方式は、現在でも本学の解剖実習に反映されています。本学医学群医学類では、全国でも稀にみる速さで臨床実習に移行するカリキュラムが採用されており、解剖実習は6週間で実施されます。河野邦雄先生の足跡を文献から辿ります。

解剖学雑誌 第58巻2号, 1983年4月

人体解剖実習 その1つの試み「グループ実習」 (A Trial of Group-Based Practical Human Anatomy)

河野邦雄 (Kunio Kohno) 筑波大学 基礎医学系解剖学 (Department of Anatomy, Basic Medical Science, University of Tsukuba)

Abstract

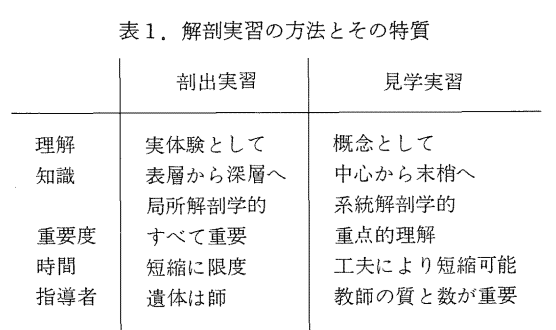

本稿では、限られた遺体数と教員数で効果的に解剖実習を行うために開発された「グループ実習」という新たな試みを報告する。学生6名で1遺体を分担して解剖し、討論や試問を組み合わせた方法で、剖出作業と理解の深まりを両立させる。特に見学と剖出の組み合わせが有効で、短期間で効率的な教育効果が得られると考察している。

背景

解剖学実習では遺体や教員の不足が深刻であり、効率的な学習方法が求められている。特に筑波大学では新設大学として解剖実習の設計が必要だった。従来の実習方式では、すべての学生が剖出作業に積極的に参加できないため、グループ実習を導入することで解決を図った。

方法

「グループ実習」では、学生を6人1グループとして1体の遺体を解剖します。頭頚部・胸上肢・腹下肢の3部位に分け、順番に担当をローテーションしながら剖出を進めます。討論日を実習回数の約4割に設けて、見学実習を頻繁に行うことで各部位の理解を深める工夫がなされています。また、討論後には試問を実施し、知識の定着を促します。

結果

1. 実習の効率化 全体で30回の実習が、討論8回、試問4回、剖出18回の内訳で行われ、効率的な学習が達成された。従来の解剖実習時間の約半分で必要な内容をカバーすることができた。 2. 学生の主体的な学習態度の向上 学生が各自の分担に責任を持ち、討論で仲間に説明することで学習効果が高まった。グループでの討論によって、学習内容の整理や仲間同士の相互影響が顕著であり、学習意欲が向上した。 3. 試問の効果 試問では、個人だけでなくグループ全体の理解度も評価された。討論と試問の組み合わせにより、学生は学習内容をより深く把握し、見学と剖出を組み合わせることで全身の理解が得られた。

考察

グループ実習方式は、限られた資源で効果的な解剖学教育を実現する方法として評価される。剖出と見学の両方を取り入れることで、各学生が主体的に学習に参加し、知識の系統的な理解を深めることができた。また、試問によって理解のチェックと動機づけが強化され、従来の実習方式よりも効果的であることが示された。 本研究は、少人数のグループに分かれて見学と剖出を交互に行う方式を提案した初めての試みである。また、従来の解剖実習において見過ごされがちだった系統的理解と総合的な知識の定着を重視した点が特徴である。 本実習方式は、他の医科大学においても同様の資源制限下での解剖学教育に応用可能である。特に、学生主体の学習法として、医療教育全般にわたる教育改革のモデルとして役立つ可能性がある。

記録を拝見すると、8人の教員が2グループを担当すると記述があり、多くのリソースが解剖実習に投入されていた様子が拝察されます。