河野邦雄先生は、筑波大学基礎医学系解剖学第一研究部門教授であり、日本の解剖学研究の発展に大きく貢献された研究者でした。日本解剖学会の理事長を務めるなど、学会活動においても指導的な役割を果たされました。

1.はじめに

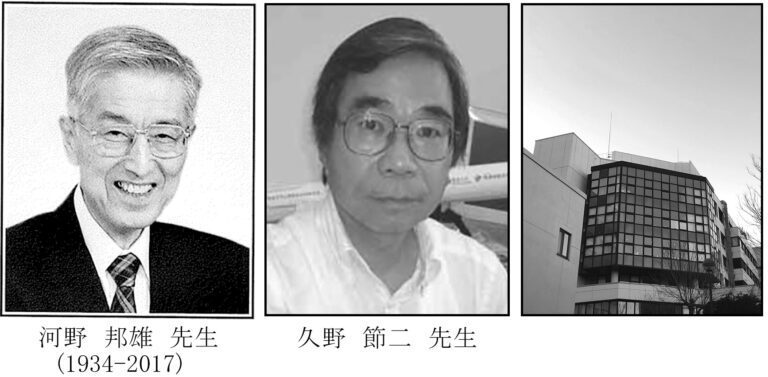

河野邦雄先生(1934-2017)は、筑波大学医学部創設期から解剖学第一研究部門の初代教授として、解剖学教育の基盤構築と神経解剖学研究の発展に多大な貢献をされた研究者である。東京医科歯科大学で学び、三木成夫先生に師事した河野先生は、ハーバード大学留学を経て、1974年に筑波大学に着任した。以来、革新的な教育手法の導入と精緻な神経解剖学研究を展開し、日本の医学教育・研究の発展に寄与された。

2. 教育者としての河野邦雄先生

2.1. 教育理念と手法の革新

河野先生は、従来の一方向的な講義スタイルを超えた、学生との知的交流を重視する教育を実践された。その特徴は以下の点に表れている:

(1) 革新的教育手法の導入

- 1977年:ピクチャーカセットレコーダーを用いた授業分析の開始

- 1983年:グループ実習方式「人体解剖実習その1つの試み」の確立

- 1989年:「講義のない授業」の実践

これらの取り組みは、当時としては画期的な試みであり、現代のアクティブラーニングを先取りするものであった。

(2) 実習重視の教育

- 実物中心の試問による実践的知識の習得

- 担当部位の頻繁な交代による学習機会の均等化

- 学生同士の相互学習を促進するグループ学習方式

特に、解剖実習においては、単なる技術習得に留まらない、深い医学的思考を育む場として位置づけられた。

(3) 教育評価システムの確立

- 1990年:医学専門学群における教育効果の評価手法の開発

- ユニークな試験問題による学生との知的交流の促進

- 形成的評価と総括的評価の適切な組み合わせ

2.2. 教育所・教材の編集

教育者としての河野先生の功績は、以下の教科書類の編纂にも表れている:

- 『解剖学』(医歯薬出版、複数版)

- 『体表解剖カラーアトラス』(南江堂、1989年、共著)

- 盲学校理療科用の解剖学教科書

- 東洋療法学校協会編の教科書

これらの教科書は、実践的で分かりやすい記述と、最新の研究知見の適切な反映で高く評価された。

2.3. 献体事業への貢献

河野先生は、献体事業の確立と発展にも大きく貢献された。

(1) 組織的基盤の確立

- 1974年:白菊会筑波大学支部の設立

- 1983年:250名の会員を擁する独立組織への発展

- 1978年:慰霊碑の建立と納骨式の確立

(2) 倫理的配慮の確立

- 献体の研究利用に関する倫理委員会での主導的役割

- 研究承諾書システムの確立

- 献体研究の倫理ガイドライン策定

3. 研究者としての河野邦雄先生

3.1. 神経解剖学研究の展開

河野先生の研究は、一貫して神経系の微細構造解析を中心に展開された:

(1) 初期の研究(1960年代)

- 博士論文:「蛙のPurkinje細胞の神経細管に関する研究」(1965年)

- 電子顕微鏡を用いた神経組織の微細構造解析の確立

(2) 発展期(1970-80年代)

- マウスナー細胞の実験形態学的研究

- 遠隔伝達シナップスの研究

- 軸索初節での興奮・抑制機構の解明

- 「本能特別プロジェクト」での軸索initial segmentの構造研究

(3) 成熟期(1990年代)

- 神経細胞内での物質輸送メカニズム研究

- 酸素欠乏と神経細胞の微細構造変化に関する研究

- 短期呼吸停止とニューロンの構造変化研究

3.2. 研究組織の運営と学会活動

(1) 筑波大学での研究基盤確立

- 電子顕微鏡施設の整備

- 神経科学研究グループの形成

- 学際的研究体制の構築

(2) 研究ネットワークの構築

- つくばブレインサイエンス協会(TBSA)の設立

- 国内外の研究機関との連携強化

- ハーバード大学との研究交流の維持

(3) 日本解剖学会での活動

- 1990年:日本解剖学会理事長就任

- 解剖学会の近代化と国際化の推進

- 若手研究者の育成支援

4. 河野邦雄先生のお人柄と足跡

三木成夫先生の追悼文や同僚の回想から浮かび上がる河野先生の人となりは、以下のような特徴を持っていた:

- 教育者としての姿勢:

- 学生との対話を重視した熱心な教育態度

- 革新的な教育手法の開発に対する情熱

- 若手研究者の育成への献身的な取り組み

- 研究者として:

- 緻密な観察眼と実験技術

- 新しい研究手法への積極的な取り組み

- 学際的な研究視点の保持

- 人間性:

- 音楽(特にクラシック)への深い造詣

- 学生や同僚との温かな交流

- 献体者とその遺族への深い敬意と配慮

河野先生は、筑波大学着任後、恩師である三木成夫先生を毎年特別講師として招聘し、学生たちに独特の生命観を伝える機会を設けた。この事実は、師弟関係を大切にする河野先生の人柄を象徴的に示している。また、献体事業の確立と発展に注いだ情熱は、単なる制度づくりを超えて、医学教育における人間性の涵養という深い理念に基づくものであった。慰霊碑の建立や慰霊式の確立は、その具体的な表れといえる。

終わりに

河野邦雄先生の業績は、研究者としての卓越した能力と教育者としての革新的な姿勢の調和の上に築かれた。特に、筑波大学医学部創設期における解剖学教育の基盤構築と、神経解剖学研究の発展への貢献された。さらに、献体事業の確立や学会活動を通じた解剖学分野全体の発展への寄与など、その足跡は現代の医学教育研究に大きな影響を与え続けている。河野先生が築かれた教育・研究の伝統は、現在の解剖学・神経科学研究室に確実に引き継がれ、さらなる発展を遂げている。

佐々木哲也, 神谷沙羅, 中村賢佑. 解剖学・神経科学研究室のこれまでとこれから-新しい解剖学を追い求めて-. 2024-09. 65(1): 46-49. 桐医会会報.

b4edab46dcccfa1995d24b29e11e8ca3