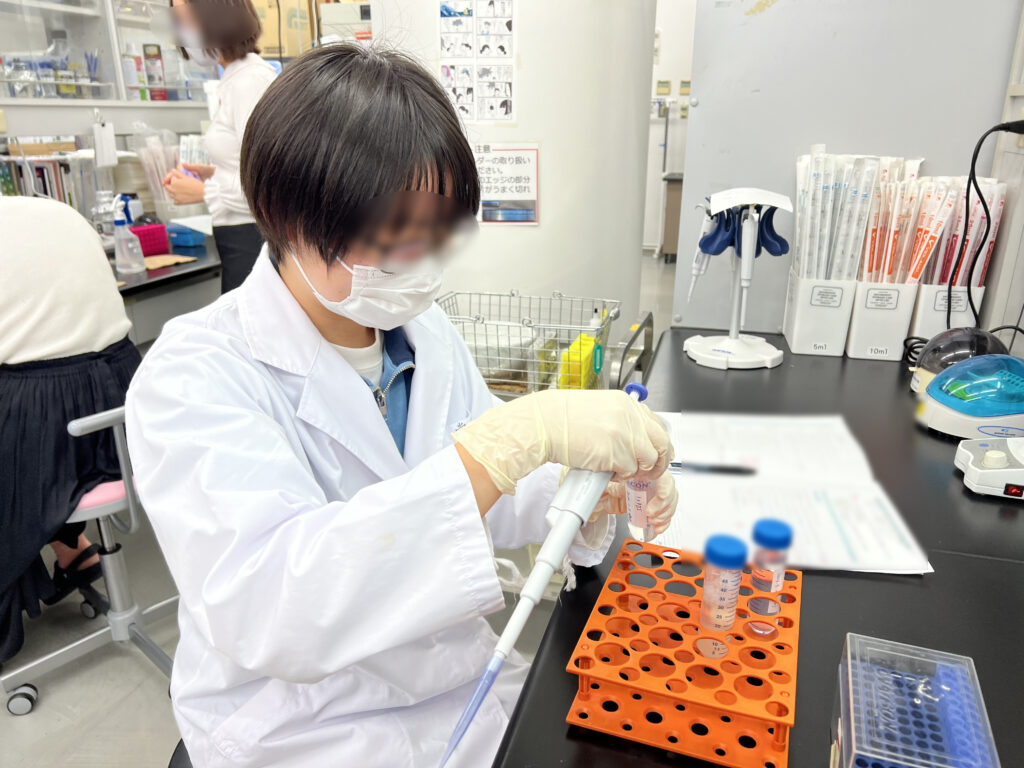

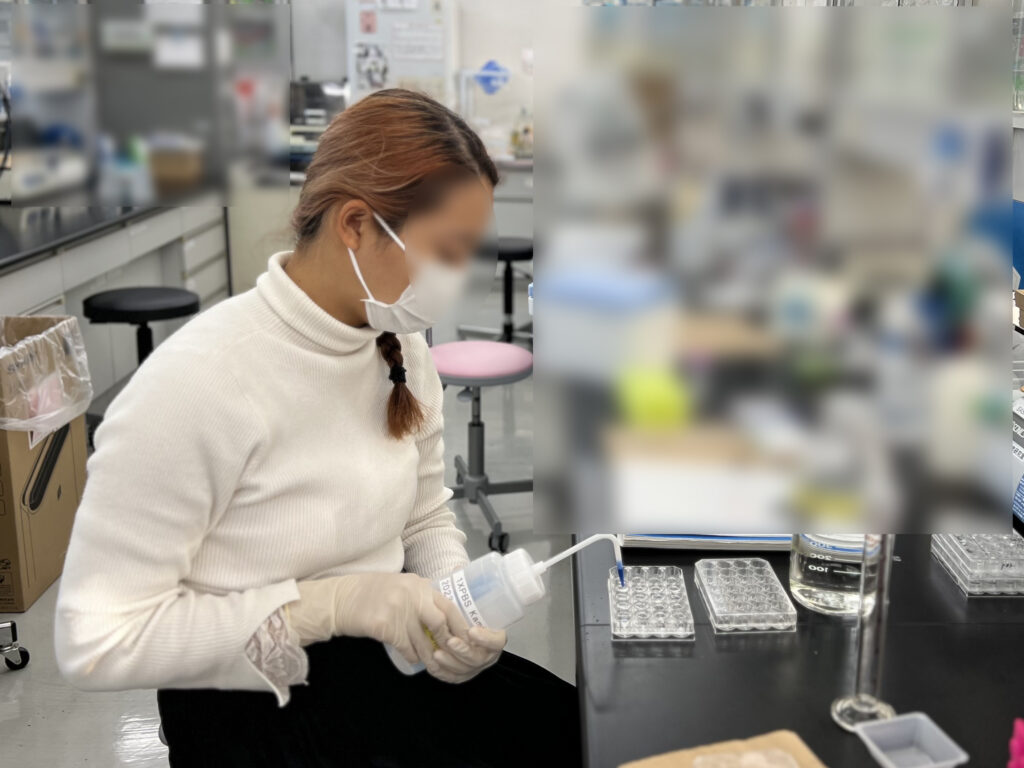

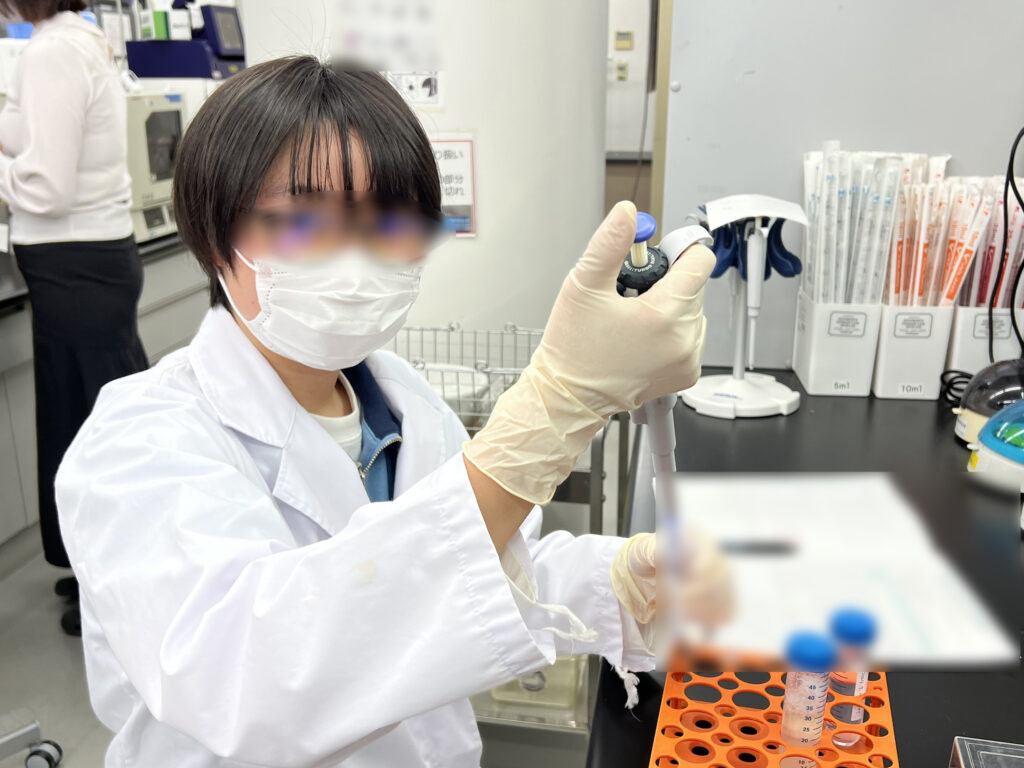

本日も、朝から医学類の学生が多数来室して実験を行ってくださいました。生物学類の学生の方も多忙の中、駆けつけてくださいました。またスタッフが、令和6年度筑波大学医学医療系の優秀教員として表彰を受けるという連絡をいただきました。

フランシス・クリックによる1988年の著書「What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery」は、DNAの二重らせん構造の発見者による貴重な回顧録です。本書は、DNA構造研究、分子生物学の中心教義、遺伝暗号、そして後年の神経科学研究に関する重要な洞察を含んでいます。日本語訳は、1989年に「熱き探求の日々」として発行されています。

本書の主目的は、1953年のDNA構造発見から1966年の遺伝暗号解明までの分子生物学の「古典的時期」における著者の経験を記述することです。プロローグでは、クリックの生い立ちや教育背景、磁気および音響機雷に関する戦時中の活動が描かれ、興味深いことに、戦後どの科学分野を研究するかを「ゴシップテスト」(人の興味は噂話に表れるという考え)を用いて決定したエピソードが紹介されています。

理論物理学者としての背景を持つクリックは、X線回折の専門知識を活かした理論構築を得意とし、実験よりも理論面での貢献を重視していました。本書では、ラマチャンドランプロット、アルファヘリックス、重原子置換法といったX線結晶学の重要な概念の発展過程が詳細に描写されています。コドンが3つの塩基から成ることの証明では自ら実験を実施しています。

本書は、1987年のテレビ映画『ライフ・ストーリー』(ジェフ・ゴールドブラムがワトソン役、ティム・ピゴット・スミスがクリック役)への評価も含み、付録として「古典分子生物学の概要」と「遺伝暗号」が収められています。専門用語を極力避けながら、重要な科学的概念を明快に説明することに成功しています。

20211022_Presentation_File-01_ノーベル賞受賞物理学者のフィリップ・W・アンダーソンは、本書をして実験科学の基本目標である「我々の身の回りの世界の真実を解明すること」への最良の指針と評しています。本書の特徴は、その美しい文体の下に難解な科学と繊細な思考が織り込まれている点にあります。クリックは重要なことと些末なことを区別する稀有な才能を持ち、構造化学の可能性への揺るぎない信頼を示しながらも、同時に進化の恣意性にも十分な注意を払っています。

キーツの「ギリシャ壷の詩」から引用された原題「What Mad Pursuit」は、日本語では「熱き探究の日々」と訳されています。「狂気の追求」という直訳の方が、科学研究における情熱と執念をより良く表現していたかもしれません。終章では、ソーク研究所での神経科学研究、特に霊長類の視覚意識に関する研究への転向について記述されており、理論生物学、特に脳科学に関する著者の結論が示されています。「DNAに魂はあるか: 驚異の仮説 (The astonishing hypothesis) 」と合わせて読むと、二重らせん構造発見後の、クリックの考えを辿ることができます。

若い人たちと「熱き探求の日々」を共有できることを嬉しく思った一日でした。来週は、また神経解剖学の講義と実習があります。全力で駆け抜けたいものです。

2024年10月04日掲載