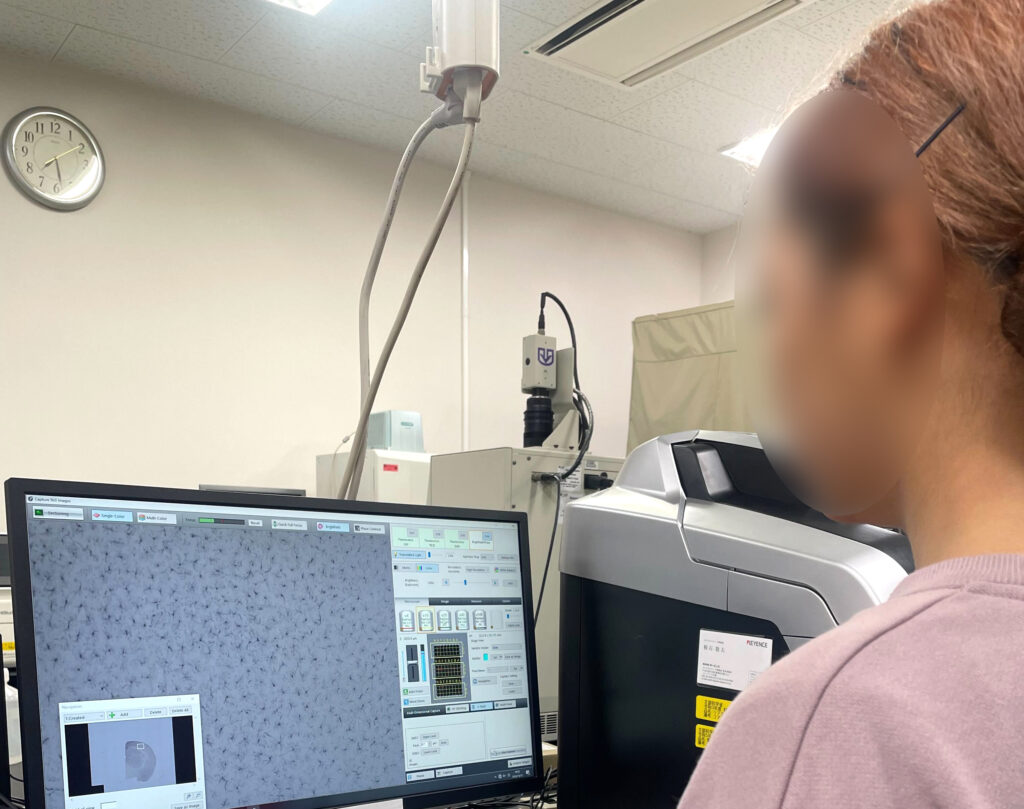

本日は、精神系の講義とテュートリアルを終えたM3の学生二人が顕微鏡観察&写真撮影を行いました。大学祭の準備ある中、原稿も仕上げて送付してくださいました。迅速な対応に感謝します。

M4の学生の方は、顕微鏡観察と培養実験の準備を行ってくださいました。体調不良の中、生物学類2年生の方も来室してくださり、ありがとうございます。若い方が協力して作業している様子は、とても心強いです。研究室が医学棟から少し離れているので、心苦しく思っています。急激に気温が低下しているためか、体調不良の方が増えているように感じます。体を冷やさないように注意していただきたいものです。

研究室運営の特質と人材育成 ― 自由と責任が織りなす学術の場

大学における研究室運営は、企業などの組織運営とは異なる特徴を持っています。最大の特徴は、研究の自由度の高さと人材育成の重要性です。研究者は自身の興味や問題意識に基づいて研究テーマを設定でき、企業のような短期的な成果主義に縛られることなく、長期的な視点で基礎研究に取り組むことができます。また、学会や論文を通じて最先端の知見に触れられ、国内外の研究者との豊かな知的交流が可能です。

しかし、この自由度の高さは同時に様々な課題も伴います。競争的資金の獲得や研究設備の維持管理には多大な労力が必要で、研究・教育・管理業務の両立も求められます。特に、会議や委員会などの学内業務は研究時間を圧迫する要因となっています。

研究室運営の中核を成す人材育成においては、特有の面白さと難しさが存在します。学生が専門家として成長していく過程を間近で見守り、各人の個性に応じた指導ができることは大きな喜びです。研究を通じて培われる論理的思考力や問題解決能力は、学生たちの将来のキャリアにも大きな影響を与えます。しかし、その過程では様々な課題に直面します。研究への興味や意欲には個人差があり、研究の壁にぶつかった時のメンタルケアも必要です。また、研究者を目指す学生と企業就職を目指す学生では、求められる指導内容も異なってきます。

さらに、研究室特有の課題として、学生の定期的な入れ替わりによる知識やスキルの継承の難しさがあります。技術やノウハウ、研究室の文化や暗黙知をいかに次世代に伝えていくかは、常に考えていかなければならない問題です。研究成果の評価についても、論文数や外部資金獲得額といった定量的な指標だけでなく、教育成果という定量化しにくい要素も含めて総合的に判断する必要があります。

このように、研究室運営は自由度が高く創造的な営みである一方で、限られたリソースの中で研究・教育・管理という多面的な役割を果たしていく必要があります。その中でも特に、次世代の研究者や専門家を育成する人材育成の役割は、研究室運営の醍醐味であり、同時に最も慎重な取り組みが求められる要素だと言えます。

〇人材育成の面白さと難しい点

面白さ:

- 成長の過程を間近で見られる

- 研究テーマに初めて取り組む戸惑いから、次第に専門家として成長していく姿を見守れる

- 失敗や試行錯誤を経て、研究の面白さに目覚めていく瞬間に立ち会える

- 学生が自分の予想を超える発見や考察を示してくれることがある

- 個性に応じた指導ができる

- 学生一人一人の興味や適性に合わせて研究テーマを調整できる

- 各人の学び方の特徴を理解し、それに合わせた指導アプローチを取れる

- 多様な学生との関わりを通じて、指導者としても成長できる

- 長期的な影響を与えられる

- 研究を通じて培った論理的思考力や問題解決能力は、卒業後のキャリアでも活きる

- 研究者としての倫理観や科学的思考を伝えられる

- 卒業生の社会での活躍を見守れる喜びがある

難しさ:

- モチベーション管理の複雑さ

- 研究への興味や意欲は個人差が大きい

- 研究の壁にぶつかった時のメンタルケアが必要

- 就職活動や進路選択で悩む学生のサポートも求められる

- 適切な距離感の維持

- 過度に干渉せず、かつ放任にならない距離感の模索

- 研究室内の人間関係への適切な介入

- 学生の自主性を尊重しつつ、必要な指導を行うバランス

- 多様な期待への対応

- 研究者を目指す学生と企業就職を目指す学生で異なるニーズへの対応

- 基礎学力や研究スキルの個人差への対処

- 留学生など異なる文化背景を持つ学生への配慮

- 知識・技術の継承

- 卒業に伴う技術やノウハウの断絶

- 研究室の文化や暗黙知の伝承

- 限られた期間での効率的な指導方法の確立

- 評価の難しさ

- 研究の進捗度合いを適切に評価する難しさ

- 努力のプロセスと成果のバランスをどう見るか

- 学生間の公平性を保ちつつ、個別の状況も考慮した評価

2024年10月31日の記事を再掲載

“研究室運営と人材育成” への2件のフィードバック