河野邦雄先生は、筑波大学基礎医学系解剖学第一研究部門教授であり、日本の解剖学研究の発展に大きく貢献された研究者でした。その足跡を辿ります。今回は、「ハーバード大学医学部解剖学教室の思い出 」を取り上げます。

タイトル

ハーバード大学医学部解剖学教室の思い出 (Memories of the Department of Anatomy at Harvard Medical School)

ジャーナル名と出版年

生体の科学 (Science of Living Organisms), 1975年10月

著者

河野邦雄 (Kunio Kohno)

所属機関

筑波大学 基礎医学系解剖学 (Department of Anatomy, Basic Medical Science, University of Tsukuba)

概要

本稿は、著者が1973年から1974年にかけて文部省の在外研究員としてハーバード大学医学部解剖学教室に留学した際の経験を記録したものです。S.L.パレー教授の指導の下で研究・教育活動を行い、同教室での解剖教育や研究法、教育環境に触れ、得た印象が綴られています。教授陣や留学中の出来事、アメリカと日本の医学教育の違いについても記述しています。

背景

著者は日本の文部省在外研究員として、1年間ハーバード大学医学部解剖学教室で研究する機会を得ました。ハーバード大学は、基礎と臨床の区別を曖昧にした教育方針で知られ、学問的自由と学生の自主性を重視した教育体制を取っています。この時期に経験した新しい解剖教育方法と、その教育理念は、著者にとっても日本の教育と異なる価値観を見出す契機となりました。

方法

著者は、実習や講義に積極的に参加し、ハーバード大学での教育方針やカリキュラム内容を観察しました。特に、基礎と臨床の連携教育、学生の自主性を重視した教育方法、個別指導形式、教授陣の講義や実習の指導法に注目しました。また、フリーズレプリカ法や灌流固定法といった当時の先端的な解剖学技術も学びました。

結果

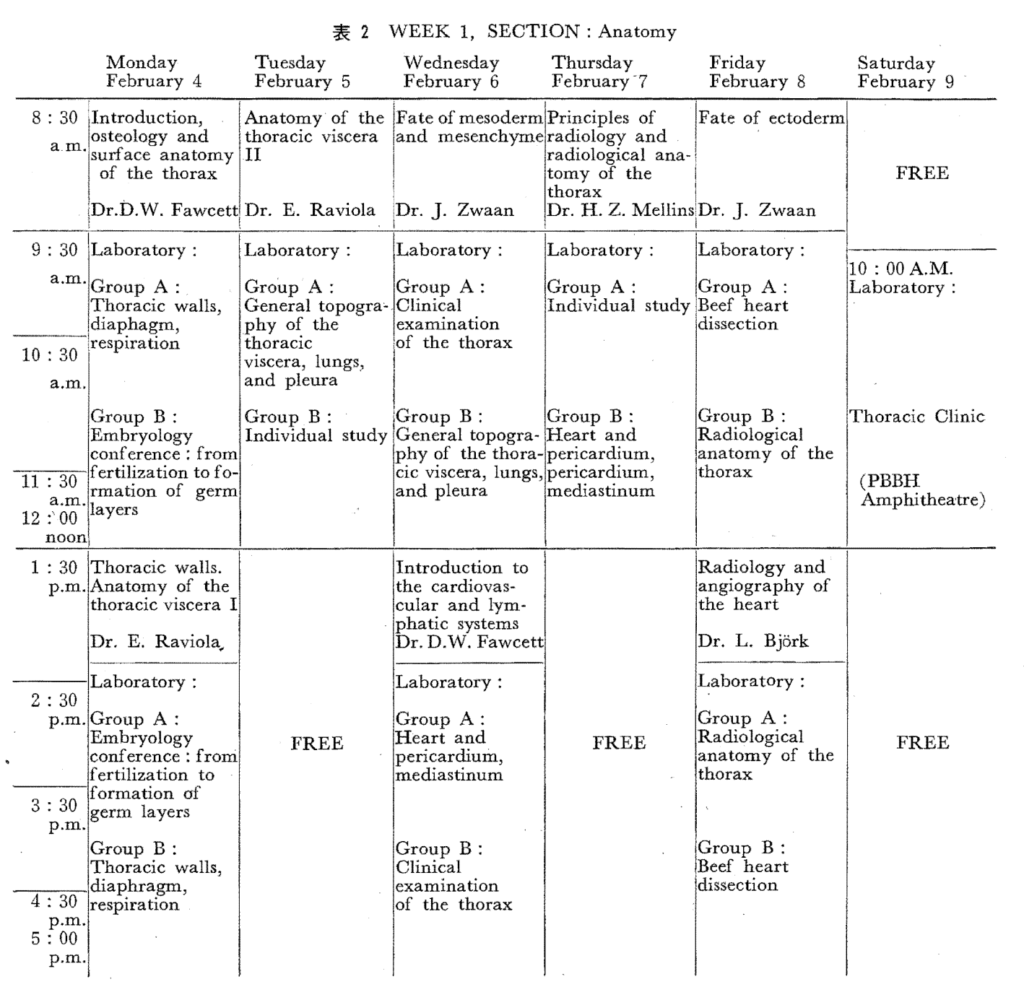

- 独自のカリキュラム

ハーバード大学では、従来の基礎と臨床を分けない一貫した教育方針「コアカリキュラム」が採用されています。学生は組織学や病理学、生理学などを分野横断的に学び、基礎から臨床へと無理なく知識を発展させることができるようになっていました。このカリキュラムでは、学問体系にとらわれず、さまざまなアプローチが試みられていました。 - マンツーマンの実習体制

80名の学生を午前・午後に分け、各グループごとにインストラクターが配置されるなど、マンツーマンの指導体制が徹底されていました。さらに、学生が主体的に実物を観察・学習できるよう工夫され、必要に応じた個別指導も行われていました。 - 教授陣との交流と研究活動

指導教官のS.L.パレー教授は、盆栽やピアノ、バッハの演奏など日本文化にも造詣が深く、指導も丁寧で気さくでした。また、パレー教授の妻であるV.チャン=パレー教授もニューロバイオロジー分野で活躍しており、解剖学教室全体が温かく知的刺激に満ちた環境であったことが印象に残っています。 - 解剖実習の進行方法

解剖実習では、骨学の講義を最低限に抑え、実物の骨を使った実習を通じて、学生自身が理解を深める時間が与えられていました。また、講義は系統的に組み立てられた実習指針書に基づき、学生が自分のペースで学習を進められるよう設計されていました。 - ユーモアある学生との交流

著者はハーバードの学生が、教授の講義中に行ったいたずらなど、講師と学生の間に垣根のないリラックスした教育環境に触れました。教育が「教える側」からの一方的なものではなく、学生の主体性を尊重する雰囲気がありました。

考察

著者は、日本の解剖学教育とハーバードの教育方針が大きく異なることを実感しました。特に、解剖学を基礎・臨床の区別なく教育することや、マンツーマン指導の徹底、学生の自由を重んじる教育環境の重要性が強調されていました。日本の解剖教育においても、学生の自発的な学習意欲を引き出し、学習内容を臨床に結びつける工夫が必要であるとしています。従来の日本の医学教育は基礎と臨床を分けた体系的な講義が中心でしたが、ハーバード大学では学問の境界を取り払った教育が実施されており、特にコアカリキュラムやマンツーマン指導が日本の教育とは大きく異なっていました。また、学生に自由な学習時間が確保されている点も、日本のカリキュラムには見られない特徴です。

限界

河野先生は、日本でハーバードのような柔軟な教育方針を採用することには困難が伴うと述べています。特に、マンツーマン指導を行うための教員数の確保や、学生の自主性に依存する学習スタイルに慣れていない点など、文化的背景が異なることから、導入には課題があるとしています。