「悠々として急げ」と「Festina lente(ゆっくり急げ)」は、東西の知恵を代表する格言として知られています。「Festina lente」は、ギリシャ語の「σπεῦδε βραδέως」(スペウデ・ブラデオース)の羅訳で、「make haste slowly(ゆっくりと急げ)」を意味します。

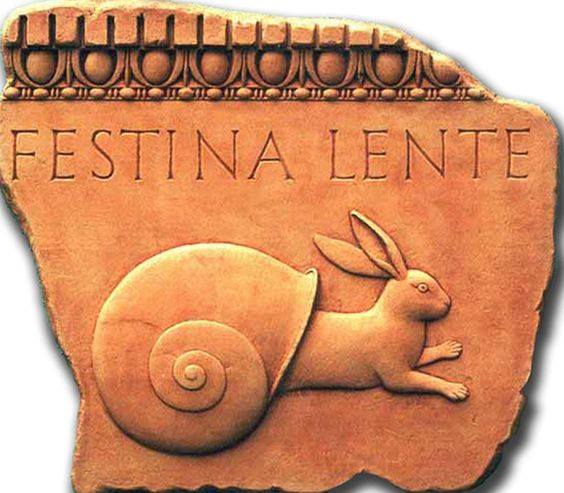

この格言は、古代ローマの初代皇帝アウグストゥスが特に好んで使用しました。ローマの歴史家スエトニウスによれば、アウグストゥスは軍事指導者の性急さを嫌い、「安全な指揮官は大胆な指揮官より優れている」という考えのもと、この言葉を座右の銘としました。この格言を視覚化するため、アウグストゥスの金貨には蟹と蝶のデザインが刻まれました。その他にも、カタツムリの殻に入った野ウサギ、魚とカメレオン、そして最も有名なものとして、イカリに絡まるイルカのデザインなど、様々な象徴的表現が生まれました。

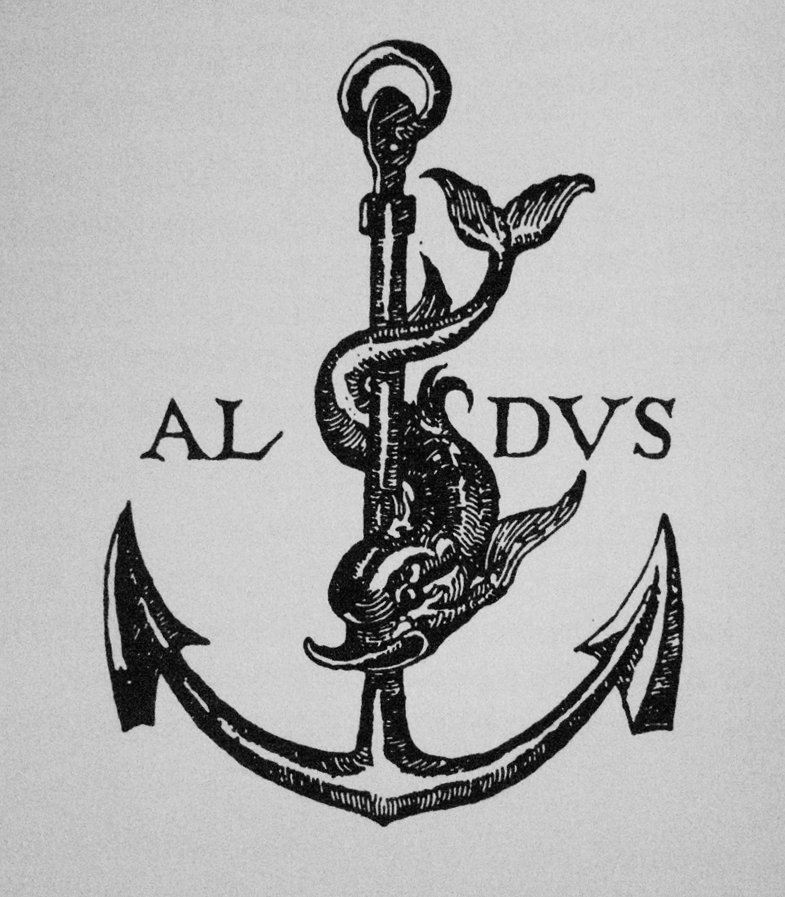

ルネサンス期には、この格言は特に重要な意味を持ちました。トスカーナ大公コジモ1世・デ・メディチは、帆を背負った亀をシンボルとしてこの言葉を採用し、パラッツォ・ヴェッキオの装飾に約100個もの図案を描かせました。また、出版者アルドゥス・マヌティウスはイカリとイルカの組み合わせを自身の印刷商標として採用し、エラスムスはその選択を賞賛しています。

文学の分野に、この格言は大きな影響を与えました。シェイクスピアは『恋の骨折り損』で蟹と蝶のイメージを用い、フランスの詩人ボワローは『詩法』(1674年)で、作家への助言としてこの言葉を用いています。また、ラ・フォンテーヌは寓話『ウサギとカメ』で、「賢明な知恵を持って、カメはゆっくりと急ぐ」と表現しました。

日本では、作家の開高健が『輝ける闇』(1968年)において、「悠々として急げ」という言葉に新たな意味を与えました。ベトナム戦争を取材するジャーナリストの心構えとして、極限状況下での冷静な判断力と機敏な行動力の両立を説きました。

さらに現代的な解釈として、バスケットボールのコーチ、ジョン・ウッデンは「Be quick, but don’t hurry(素早く、でも急がず)」という言葉でこの精神を表現しました。また、物理学では「Festina Lente Limit」という用語が原子レーザーの特定の状態を表す専門用語として使用されるなど、科学技術の分野でも応用されています。

「Festina lente」と「悠々として急げ」は、古代から現代に至るまで、統治、芸術、文学、ジャーナリズム、研究活動など、様々な分野で重要な指針として機能し続けています。この考え方は研究活動にも応用できるのではないでしょうか。広い視野を持ち研究の本質を見失わない「悠々として」の姿勢と、進捗を意識し研究機会を逃さない「急げ」の態度を組み合わせることで、質の高い研究成果を効率的に生み出す指針となりえます。