チーム医療・専門職連携の重要性について学ぶことを目的として2006年度より導入された、医学類3年次(約140名)、看護学類4年次(約80名)、医療科学類3年次(約40名)の学生を対象とした、3学類合同の専門職連携教育プログラムです。2010年度より大学間連携により、東京理科大学薬学部5年次(約100名)の学生が参加しており、300名以上の学生、50名以上の教員が参加する医学群最大規模のプログラムです。

専門の異なる8-9人の小グループで、患者・家族のケアに多職種が関わるケースシナリオをもとに、ケースの問題点、解決策等について討論するInterprofessional PBLテュートリアル形式で学習します。その人がその人らしい生活を送るために、現場の様々な専門職がどのように情報を共有し、各専門職がどのような役割を担い、そして連携する必要があるかを、1週間、時間をかけて討論します。(医学類Website)

International Journal of Medical Education. 2013;4:9-17 ISSN: 2042-6372 DOI: 10.5116/ijme.50e5.e29a

Japanese students’ perception of their learning from an interprofessional education program: a qualitative study (日本の学生が学際的教育プログラムからの学びをどう認識しているか: 質的研究)

Takami Maeno1, Ayumi Takayashiki1, Tokie Anme2, Eriko Tohno3, Tetsuhiro Maeno1 and Akira Hara1

1School of Medicine, School of Medicine and Medical Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan

Abstract

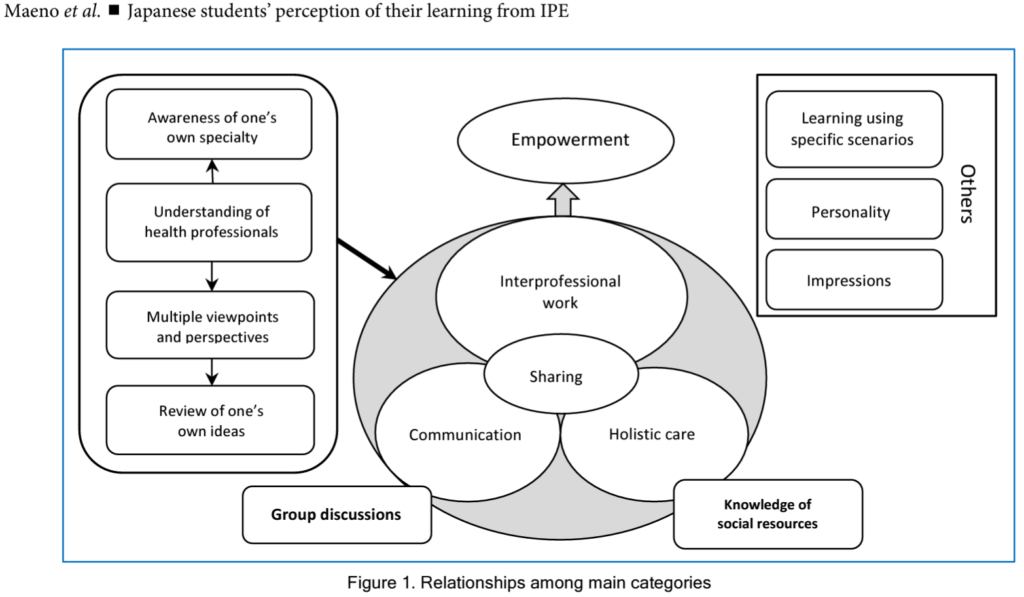

本研究の目的は、欧米諸国に比べてIPEの実施や評価が遅れている日本において実施されたIPEプログラムから、学生が自身の学習についてどのように捉えているかを明らかにすることである。筑波大学で実施されたIPEプログラムに参加した学生の意見を質的に調査した。参加者は医学部生105名、看護学部生65名、医学類生35名であった。プログラム終了時に、参加者がプログラムに参加して得たものについて意見を書くよう求めた。回答から重要な記述を抽出し、内容ごとにコード化し、サブカテゴリーにグループ分けした。これらのサブカテゴリーは、浮上したテーマに基づいて、メインカテゴリーに分類された。抽出された主なカテゴリーは、「医療従事者に対する理解」、「多職種連携」、「全人的ケア」、「コミュニケーション」、「共有」、「エンパワーメント」などであった。本研究で抽出されたカテゴリーは、大部分が先行研究と一致しており、本プログラムが学生の多職種連携への理解を深めるのに役立ったことが示唆された。日本の医療制度や医学教育制度は欧米諸国とは異なるが、日本における多職種連携教育の利点は欧米諸国と同様であることが示唆された。

背景

高齢化や慢性疾患の増加に伴い、医療および社会福祉の現場では専門家間の協働がますます重要視されています。IPEは、その基礎スキルを養うための重要な教育要素として世界的に導入されており、日本でも2000年代以降一部の大学でプログラムが取り入れられている。本研究では、日本におけるIPEの学習成果を質的に評価した。

方法

筑波大学で2007年に実施されたIPEプログラム「ケア・コロキウム」に参加した学生を対象に、オープンエンド型質問票を用いてデータを収集した。分析には4段階のコーディング法(SCAT)を用いて、学生の記述をテーマ別に分類し、主要カテゴリーを抽出した。

結果

回答者は医学部96名、看護学部64名、医療科学部35名の計205名で、回答率は95.1%だった。356の記述を抽出し、以下の14の主要カテゴリーに分類した。

- 医療専門職の理解

他職種の役割や共通の目標を理解することが挙げられた。例:「医療には多様な専門職が関与していることを学んだ」(医学3年、女性)。 - 複数の視点と視野

他職種との議論を通じて新しい視点を得た経験が述べられた。例:「同じシナリオでも職種によって全く異なる視点があることに驚いた」(看護4年、女性)。 - 自己の考えの見直し

医学部・医療科学部の学生が自らの専門的視点を再評価する記述が多く見られた。 - 専門性の自覚

自分の専門分野における知識やスキル向上の必要性を認識したとの記述があった。 - 学際的作業

チーム医療の重要性やその実施における課題が挙げられた。例:「異なる専門職との協力が難しいと感じた」(看護4年、女性)。 - 包括的ケア

病気だけでなく患者の背景や家族との関係を考慮することの必要性が述べられた。 - 社会資源の知識

社会的資源や医療サービスの多様性を学んだとの記述があった。 - コミュニケーション

他職種との意思疎通の重要性と難しさが挙げられた。例:「異なる分野の人に自分の考えを伝えることが難しかった」(看護4年、女性)。 - グループディスカッション

ディスカッションを通じて意見交換の方法やタイミングの重要性を学んだとされる。 - 共有

アイデアや目標を共有することの意義が強調された。 - エンパワーメント

患者の能力を引き出す重要性を認識したと述べられている。 - 個性

医療者としての社会性や対人関係の重要性が挙げられた。

議論

- 学際的作業の重要性

多くの学生が学際的作業の意義を認識し、協働の必要性を述べている。これは既存の研究で示されているIPEの効果と一致する。 - 医療専門職の理解の深化

他職種の役割への理解が深まり、協働の土台となる知識が形成された。 - 専門性の再評価

自分の専門分野を振り返り、新たな視点を得た学生が多く見られる。 - コミュニケーションと共有

チーム医療では円滑なコミュニケーションが重要であり、この能力を向上させる経験が得られたとする記述が多い。 - エンパワーメントの認識

患者の主体性を引き出す視点が特に強調され、これが本プログラムの特徴の一つとされている。

結論

本プログラムは、学生に多職種間協働や医療の包括的視点を提供し、IPEの重要性を認識させる効果があった。ただし、プログラム改善のためには臨床現場での実践的学習や長期的な効果測定が求められる。

君よ。しかし僕は君のために何をなす事ができようぞ。

君とお会いした時も、君のような人が――全然都会の臭味から免疫されて、過敏な神経や過量な人為的知見にわずらわされず、強健な意力と、強靱

な感情と、自然に哺

まれた叡智

とをもって自然を端的に見る事のできる君のような土の子が――芸術の捧誓者

となってくれるのをどれほど望んだろう。けれども僕の喉

まで出そうになる言葉をしいておさえて、すべてをなげうって芸術家になったらいいだろうとは君に勧めなかった。

「生まれいずる悩み」(有島武郎)