Science 8 Aug 2024 Vol 385, Issue 6709 pp. 667-671

Fetal exposure to the Ukraine famine of 1932–1933 and adult type 2 diabetes mellitus (1932-1933年のウクライナ飢饉への胎児期の曝露と成人2型糖尿病)

Editor’s summary

In utero exposure to adverse conditions such as food scarcity is known to have detrimental effects on adult heath, but the specifics of such effects are difficult to quantify. To study this phenomenon systematically, Lumey et al. obtained extensive data on people born in Ukraine before, during, and after Holodomor, a severe but time-limited famine of artificial origin that took place in the early 1930s (see the Perspective by Klimek and Thurner). By correlating these data with records from a national register of type 2 diabetes from the 2000s, the authors were able to demonstrate a dose-dependent impact of prenatal famine exposure on the risk of developing diabetes later in life.

子宮内で食糧不足のような悪条件にさらされると、成人後の健康に有害な影響を及ぼすことが知られているが、そのような影響を具体的に定量化することは困難である。この現象を系統的に研究するために、Lumeyらは、1930年代初頭に起こった人為的な原因による期間限定の深刻な飢饉であるホロドモール*の前、最中、後にウクライナで生まれた人々に関する広範なデータを入手した。これらのデータを2000年代の2型糖尿病の全国登録の記録と相関させることによって、著者らは、出生前の飢饉への曝露がその後の糖尿病発症リスクに用量依存的に影響することを証明することができた。

*ホロドモールは、ウクライナ語で飢え・飢饉を意味するホロドと、殺害、絶滅、抹殺、または疫病を意味するモルとの合成語・造語 で、飢餓による殺害 を意味する。

Abstract

The short-term impact of famines on death and disease is well documented, but estimating their potential long-term impact is difficult. We used the setting of the man-made Ukrainian Holodomor famine of 1932–1933 to examine the relation between prenatal famine and adult type 2 diabetes mellitus (T2DM). This ecological study included 128,225 T2DM cases diagnosed from 2000 to 2008 among 10,186,016 male and female Ukrainians born from 1930 to 1938. Individuals who were born in the first half-year of 1934, and hence exposed in early gestation to the mid-1933 peak famine period, had a greater than twofold likelihood of T2DM compared with that of unexposed controls. There was a dose-response relationship between severity of famine exposure and increase in adult T2DM risk.

飢饉が死亡や疾病に及ぼす短期的な影響はよく知られているが、長期的な影響を推定することは難しい。われわれは、1932-1933年のウクライナのホロドモール飢饉*という人為的な設定を用いて、出生前の飢饉と成人期の2型糖尿病(T2DM)との関連を検討した。この生態学的研究は、1930年から1938年に生まれた男女10,186,016人のウクライナ人のうち、2000年から2008年に診断された128,225例のT2DMを対象とした。1934年上半期に生まれ、したがって妊娠初期に1933年半ばの飢饉のピークにさらされた人は、さらされていない対照群と比較してT2DMの可能性が2倍以上であった。飢饉への曝露の重症度と成人T2DMリスクの増加との間には、用量反応関係が認められた。

*ホロドモールは、ウクライナの飢饉としても知られ、1932年から1933年にかけてソビエト・ウクライナで発生した人為的な飢饉で、数百万人のウクライナ人が死亡した。ホロドモールは、ソビエト 連邦の主要な穀倉地帯を襲った1930年から1933年にかけてのソビエト連邦の大飢饉の一部であった。

5fa1d321f5df5352c615381cb70535b2

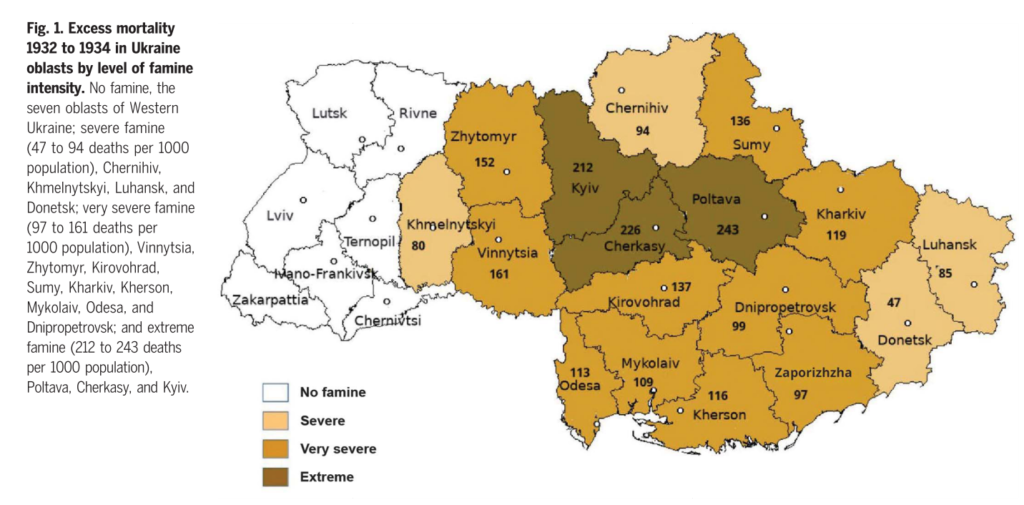

図1は、1932年から1934年のウクライナ各オブラスト(州)における飢饉の強度を示しています。飢饉の強度は、過剰死亡率(excess mortality)を指標として表されています。

- 飢饉なし (No famine): 西ウクライナに位置する7つのオブラスト(州)で、これらの地域では飢饉が発生していないため、過剰死亡率は示されていません。

- 厳しい飢饉 (Severe famine): チェルニーヒウ、フメリニツキー、ルハンスク、ドネツクの4つのオブラストで、過剰死亡率が1000人あたり47~94人であったことが示されています。

- 非常に厳しい飢饉 (Very severe famine): ヴィーンニツィア、ジトーミル、キロヴォフラード、スームィ、ハルキウ、ヘルソン、ムィコラーイウ、オデーサ、ドニプロペトロウシクの9つのオブラストで、過剰死亡率が1000人あたり97~161人に達しました。

- 極端な飢饉 (Extreme famine): ポルタヴァ、チェルカースィ、キーウの3つのオブラストで、過剰死亡率が1000人あたり212~243人と、非常に高い数値を示しています。

飢饉の強度がウクライナ全体で大きく異なることを示しており、特に中央および東部のオブラストで極端に高い死亡率が観察されています。このデータは、後の分析で飢饉強度と2型糖尿病リスクとの関連を評価するための基礎となっています。

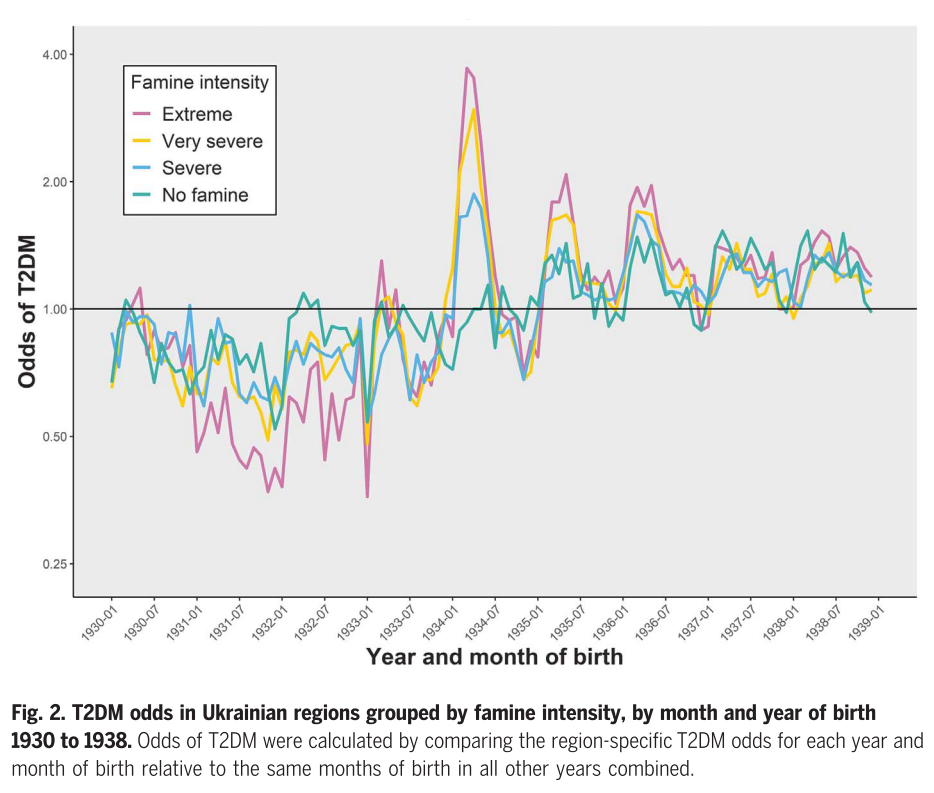

ウクライナの各地域を飢饉の強度別にグループ化し、1930年から1938年にかけての各月ごとの出生年および出生月に基づく2型糖尿病(T2DM)のオッズ比(T2DM odds)を示しています。各地域におけるT2DMのオッズは、その年の同じ月に生まれた他の年の出生者全体と比較されています。

- 飢饉の強度別のT2DMリスク: グラフは、飢饉の強度に応じた地域ごとのT2DMリスクの変動を視覚化しています。飢饉の強度が強いほど、特に1934年前半に生まれた人々のT2DMリスクが大幅に増加していることが示されています。

- 1934年のリスク増加: 特に1934年1月から6月にかけての出生者において、T2DMのオッズが急激に増加しています。この期間に生まれた人々は、1933年の飢饉ピーク期に妊娠初期を迎えており、これが成人期のT2DMリスクに直接的な影響を与えたと考えられます。

- 飢饉強度とT2DMリスクの相関: 極端な飢饉、非常に厳しい飢饉、厳しい飢饉の地域で生まれた人々は、飢饉の強度に応じてT2DMリスクが上昇しており、飢饉がなかった地域と比較すると、明確なリスクの差異が観察されています。

図2は、飢饉の影響が最も強く現れる期間と地域を明確に示しており、1933年の飢饉が1934年の出生者に対して最も強い影響を及ぼし、その結果、成人期における2型糖尿病のリスクが大幅に増加していることを裏付けています。

結果 (Results)

- T2DMリスクの増加: 研究では、1934年前半に生まれた人々が特に高いT2DMリスクを示すことが明らかになりました。この時期に生まれた人は、未曝露のコントロール群と比較して、2.21倍(95%信頼区間: 2.00-2.45)のリスクがありました。このリスク増加は、飢餓の強度に応じてさらに顕著になりました。

- 地域別リスク: 地域ごとの分析では、飢餓の強度が極端な地域(ポルタヴァ、チェルカシー、キエフ)で生まれた人々は、T2DMリスクが2.39倍に達しました(95%信頼区間: 2.09-2.74)。一方、飢餓が非常に厳しい地域では2.38倍(95%信頼区間: 2.13-2.65)、飢餓が厳しい地域では1.94倍(95%信頼区間: 1.71-2.19)のリスク増加が見られました。

- 時間枠別リスク: 特に1933年中期に妊娠が始まり、1934年前半に生まれた人々の間で最も顕著なリスク増加が確認されました。妊娠中期や後期に飢餓に曝露された場合や、出生後に飢餓に曝露された場合には、T2DMリスクの増加は観察されませんでした。

- 性別による違い: 男性と女性で同様のリスク増加が観察され、性別による差異はほとんど見られませんでした。

考察 (Discussion)

- 飢餓曝露とT2DMの関連: この研究は、胎児期の飢餓曝露が成人期における2型糖尿病リスクの増加に強く関連していることを示しました。特に、1933年の飢餓ピーク期に妊娠初期を迎えた人々において顕著なリスク増加が確認されました。この結果は、胎児期の栄養不足が長期にわたり代謝異常を引き起こす可能性があることを示唆しています。

- 飢餓の強度による影響: 飢餓の強度が高い地域では、T2DMリスクがさらに高いことが示されました。これは、栄養不足が深刻であればあるほど、成人期における健康への影響が大きいことを意味します。過去の研究でも、オランダの飢餓や中国の飢餓といった他の飢餓状況において、胎児期の栄養不足が成人期の2型糖尿病リスクを増加させることが示唆されていますが、本研究はウクライナ全域を対象とすることで、この関連をより強固に示しました。

- 生態学的研究の限界: 本研究は、生態学的研究の限界として、個別の要因(例: 教育水準、食習慣、肥満の有無)を考慮することができなかった点を挙げています。また、研究対象となるT2DM症例は2000年以降にウクライナ国内で診断されたものであるため、それ以前に死亡したケースや国外に移住したケースは考慮されていません。このため、サバイバーバイアスの影響も考えられます。

- 政策への示唆: 本研究は、国の政策立案者や公衆衛生当局に対し、国民的災害が後世の健康に及ぼす長期的な影響を考慮し、適切な対策を講じる必要性を強調しています。特に、早期の介入や予防策が、将来的な健康リスクを軽減するために重要であると考えられます。